「お墓参りって、朝のうちに行くものだよね?」

そうなんとなく聞いたことはあるけれど、忙しい毎日のなかで、午前中に予定を合わせるのが難しいこともありますよね。

「昼や夕方に行くのはダメなの?」「時間帯によって何か意味が違うのかな?」と、ふと気になる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、お墓参りに行く時間帯の違いとその意味、マナー的に避けたほうがいい時間帯について解説します。

もちろん「時間に縛られず、心を込めてお参りすることの大切さ」も一緒にお伝えしていきますので、安心して読み進めてくださいね。

お墓参りは何時ごろ行くのが正しいの?

結論から言うと、お墓参りには「午前中」が最適とされています。その理由は、仏教や日本の風習の中で「午前中=清らかな時間」と考えられているからです。

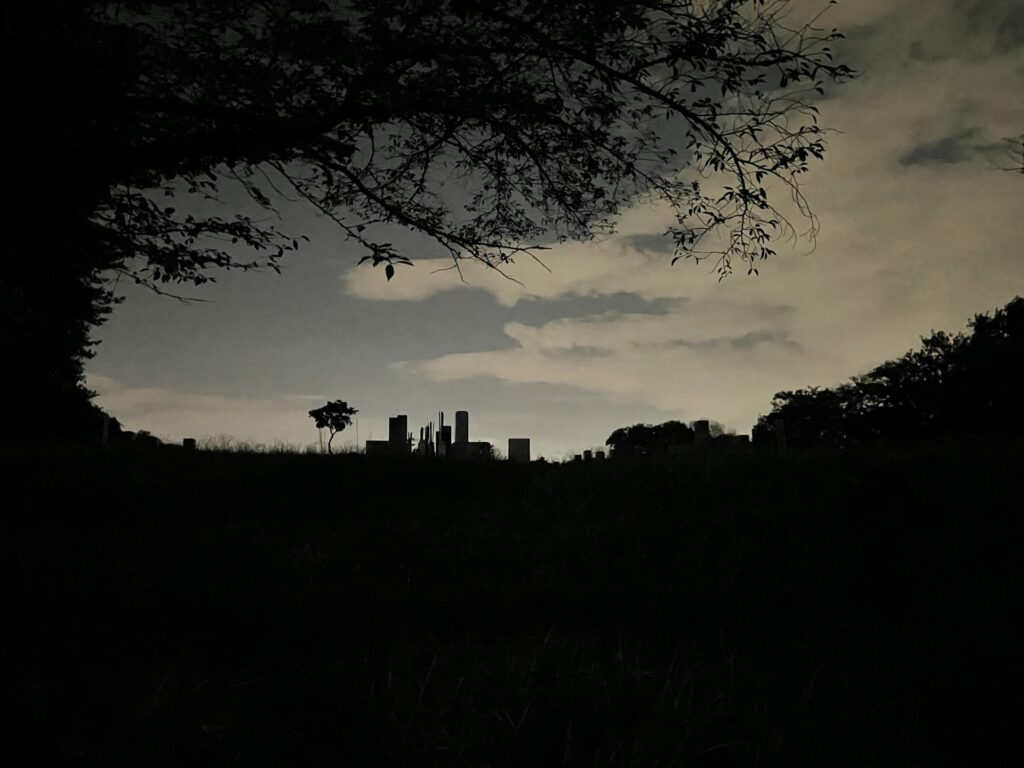

朝の光の中で手を合わせることは、気持ちも引き締まり、心が整う感覚がありますよね。

また、午後や夕方になると人の出入りも多くなり、落ち着いてお参りしにくくなることもあります。とはいえ、絶対に朝じゃないとダメというわけではありません。

ご自身の体調や予定に合わせて、無理のない時間帯を選ぶことも大切。このあと、時間帯ごとの特徴や気をつけたいポイントを紹介していきますね。

.

時間帯によって意味がある。メリットとポイント。

お墓参りは「午前中がいい」と言われることが多いですが、実際には生活スタイルや状況によって,朝・昼・夕方それぞれにメリットや配慮ポイントがあります。

時間帯によって空気感も変わるので、自分の気持ちにフィットする時間を選ぶのもひとつの方法。ここでは、より詳しく時間帯別の特徴を見ていきましょう。

朝にお墓参りをする意味とメリット

「一日の始まりに手を合わせる」ことで、心が整う感覚を得られるのが朝のお墓参りです。仏教的にも“日の出とともに行動するのがよい”とされており、清らかな時間帯として知られています。

また、朝の空気はひんやりと澄んでいて、お墓の掃除やお花の飾りつけなども落ち着いて行えます。人が少ない時間なので、静かな空間でゆっくりと祈ることができるのも魅力です。

こんな人におすすめ

✔静かにゆっくりお参りしたい人

✔暑さや混雑を避けたい人

✔その日を前向きにスタートさせたい人

注意点

-

寝起きで体が重いと感じることもあるので、無理せず準備を

-

寒い季節は冷え込むため、防寒対策を忘れずに

昼〜午後に行く場合

日が高く昇った午後は、明るくて行動しやすく、家族みんなで予定を合わせやすい時間帯でもあります。学校帰りの子どもや、仕事を少し抜けて訪れる方にとっても、ちょうど良い時間帯といえるでしょう。

また、朝が苦手な人や体調に不安がある方にとっても、午後の方が無理なく動けることが多いです。

ただし、特に夏場は暑さが厳しくなるため、こまめな水分補給が欠かせません。

こんな人におすすめ

✔家族で予定を合わせたい人

✔朝はバタバタして落ち着かない人

✔冬場の冷え込みがつらい人

注意点

-

墓地によっては混雑することがある(特にお盆やお彼岸)

-

花が暑さで傷みやすいため、持参タイミングに注意

夕方に行っても大丈夫?

「仕事が終わってから」

「涼しくなってから行きたい」

と考える方には、夕方のお墓参りが選択肢になります。明るいうちにお参りができるなら、夕方でも問題はありません。ただ、日が傾くと周囲が暗くなり、足元が見えづらくなるため、安全面に気をつける必要があります。

また、一部の地域では「夕方のお墓参りは縁起がよくない」とする風習が残っていることも。これは“夕暮れ=陰の時間”という考え方に由来しており、特に年配の方の中には気にされる方もいます。

こんな人におすすめ

✔日中は仕事や家事が忙しい人

✔夏の暑さを避けたい人

✔1日の締めくくりに、静かに手を合わせたい人

注意点

-

日没後の訪問は避ける

(暗くなる前に行動を) -

近隣に明かりが少ない場合は、懐中電灯やライトもあると安心

-

地域の風習や家族の意向に気を配ることも大切

家族とのお墓参りがちょっとしんどい…という方は、こちらの記事もどうぞ。

→ 家族でのお墓参りが正直しんどい…疲れる理由とラクになる方法」

夜にお墓参りしても大丈夫?

結論から言うと、夜のお墓参りは基本的には避けた方が良いとされています。一番の理由は、安全面の問題です。

夜になると足元が見えにくくなり、転倒や事故のリスクが高まります。また、お墓のある場所は街灯が少ないことが多く、防犯の面でも心配があります。

さらに、仏教や民間信仰の中では「夜は霊が集まりやすい」「陰の時間」といった考え方があるため、ご年配の方の中には「夜に行くのは縁起が悪い」と感じる人も多いです。

もちろん、やむを得ず夜しか時間が取れないこともあるかもしれません。その場合は、お墓に直接行くのではなく、自宅で手を合わせる「おうち供養」の形を選んでみてはいかがでしょうか。

夜のお参りにまつわる注意点

-

墓地によっては「閉門時間」が決まっている場所もある

-

管理者の許可なく夜間に立ち入るのはマナー違反になることも

-

暗闇の中でのお参りは周囲の人に誤解を与える可能性もある

お墓参りは、「時間」よりも「想い」が何よりも大切です。夜しか時間が取れないときは、無理をせず、自宅でそっと心を向けてみましょう。

それぞれの時間帯に“良さ”があります。

大切なのは、「この時間にしか行けない…」と無理をすることではなく、自分の生活と心に合ったタイミングを選ぶこと。そして、どんな時間であっても、故人を想う気持ちは必ず届くと信じて大丈夫です。

最近では、お墓参りが難しい方のために“スマホ供養”など、デジタルを活用した新しい供養の形も広がっています。

→ スマホ供養ってなに?デジタル時代の新しい“ありがとう”の形

.

どうしても時間が合わないときは?

お墓参りは「午前中がいい」とよく言われますが、だからといって午後や夕方に行くことが“間違い”になるわけではありません。何よりも大切なのは、「故人を想う気持ち」と「丁寧な姿勢」でお参りすることです。

たとえば、お仕事や家事、体調の関係で時間が限られているとき。無理に早朝に行こうとして体に負担がかかるよりも、自分のペースで穏やかにお参りする方が、心も整いやすくなりますよね。

また、最近では遠方に住んでいるなどの理由で、現地に行くことが難しい方も増えています。そんなときは、お墓の方向に向かって手を合わせたり、スマホの写真を見ながら故人を偲ぶ“おうち供養”のスタイルを選ぶ人も。

お墓参りの形はひとつではありません。大切なのは、「自分なりの想い方」で、つながりを感じること。形式にとらわれすぎず、心をこめて向き合う時間を大切にしましょう。

「どうしても行けないときは、自宅で手を合わせるなど“心でつながる”供養の形もあります。

→ お墓参りに行けない時の代わりにできること7選 も、ぜひ参考にしてみてください。

.

あわせて知りたい!お墓参りの基本マナー

お墓参りに決まりきった「正解」はありませんが、基本的なマナーを知っておくことで、より丁寧な気持ちでお参りできるようになります。「これで合ってるかな?」と不安になることがある方も、以下のポイントを押さえておけば安心です。

1. 服装は“きちんと感”と“動きやすさ”を意識して

普段のお墓参りでは、喪服である必要はありません。落ち着いた色味の服装で、清潔感があることが大切です。黒や紺、グレーなどが無難ですね。

墓地は舗装されていない道や坂道も多いため、靴はヒールよりもスニーカーやフラットシューズがおすすめ。夏場でもサンダルや露出の多い服は避け、できれば帽子やアームカバーなど日焼け対策もしっかり行いましょう。

ポイント

✔ノースリーブや短パンは避けた方が無難

✔アクセサリーは控えめに

✔家族全員が“派手すぎない”ことを意識

2. お花・お線香・お水は「心を添える道具」

お墓参りに持っていく基本セットは、

✔生花

(故人が好きだったものや季節の花)

✔お線香

✔お水(柄杓があればベスト)

✔お供え物(お菓子や果物など)

✔数珠(持っていれば)

✔枯葉などを入れるビニール袋

お供えするお花は、とげのある花(バラなど)や香りが強すぎる花(ユリなど)を避けるのがマナーとされています。色とりどりの花よりも、落ち着いた色合いのものを選ぶと◎

お水は墓石の上からかけるのではなく、墓石の前に供えるか、柄杓で軽くかける程度が丁寧です。

お線香は風向きに気をつけながら火をつけ、香りをお供えするつもりで立てましょう。

ちょっとした気配り

-

ライターではなくチャッカマンを持っていくと風の日でも安心

-

お供え物は帰るときに必ず持ち帰る(動物被害防止のため)

3. お参りの順番とふるまいのコツ

お墓参りの一般的な流れは次の通りです。

-

お墓の前で合掌し、「来ました」と静かにごあいさつ

-

お墓周辺を掃除

(草むしり、落ち葉拾い、墓石の拭き掃除など) -

お花やお線香、お水、お供え物をお供え

-

正面に立ち、数珠を持って合掌

-

最後にもう一度合掌して「また来ます」と声をかけて終了

掃除には使い捨て手袋やぞうきん、ゴミ袋を持参すると便利です。お墓の周囲もきれいにすると、心までスッとしますよね。合掌のときは目を閉じて、静かに心の中で語りかけましょう。決まりきった言葉でなくても構いません。「元気にしてるよ」「また来たよ」といった素直な言葉で十分です。

4. 子どもと一緒にお墓参りをする時のポイント

小さなお子さんと一緒にお墓参りをするのは、少し心配かもしれませんが、命や感謝を伝える大切な機会にもなります。

-

火の取り扱いに注意

(線香やライターを持たせない) -

墓石の上に乗らないよう教える

-

掃除を一緒に手伝わせると自然な学びに

子どもが飽きないように、短めの滞在時間にしたり、絵本のように「お墓ってね…」と伝えるのも素敵です。「なぜ来るのか」「何をするのか」をやさしく伝えていくことで、心の中に“感謝の気持ち”が育ちます。

.

地域による違いってあるの?

お墓参りの習慣は、全国どこでも共通しているように見えて、実は地域によって驚くほど違いがあることも。時間帯や訪れるタイミング、さらには手順やマナーまで、細かな違いがあるんです。

たとえば、関東では「お彼岸やお盆の初日にお参りする」という考え方が多く見られますが、関西では「最終日に行って供養を締めくくる」という家庭もあります。

こうした違いは、どちらが正しい・間違っているというものではなく、その土地に根づいた風習や宗教観の違いによるものです。

また、お参りする時間帯にも地域性が。関東や東北では「午前中に行くのが礼儀」とされることが多いですが、九州や中部地方の一部では「昼から家族そろって」「夕方の涼しい時間に」と、より生活スタイルに合わせた柔軟な考え方が浸透していることも。

さらに、お墓のスタイルや配置も地域によって異なります。

-

関東

縦長の和型墓石が主流 -

関西

横長や洋型タイプ、丸みのある墓石も多い -

沖縄

独自の「門中墓(もんちゅうばか)」文化があり、先祖代々を大切にする大規模なお墓が一般的

こうした違いを知ると、どこかの地域の風習を見て「え?それって変じゃない?」と思ってしまうことも、「なるほど、その土地の文化なんだな」と、やさしい気持ちで受け止められるようになりますね。

大切なのは「思いやり」と「敬意」

お墓参りにおいて、もっとも大切なのは「マナーの正解を当てること」ではありません。一緒にお参りする家族や、訪れる場所に対して思いやりと敬意を持つこと。それが一番のマナーなのです。

もし親戚や年配の方と一緒に行くなら、「この辺りではどうするのが普通なの?」と聞いてみるのもいいですね。地元ならではのエピソードや、おじいちゃん・おばあちゃんの思い出話が聞けるかもしれません。

.

こんな時どうする?よくあるQ&A

ここでは、お墓参りに関するちょっとした疑問や「これってアリ?」というケースについてお答えします。

Q. 急に予定が変わって、お墓参りの日をずらしても大丈夫?

はい、大丈夫です。

お彼岸やお盆などの“期間中”に行けなかったとしても、後日でもまったく問題ありません。

故人への想いに、遅い・早いはありません。

Q. 体調が悪くて行けない時、どうすれば?

無理に出かける必要はありません。

自宅で手を合わせたり、故人の写真に向かって語りかけるなど、心をこめた時間を過ごせば、それがお参りになります。「元気になったら、また改めて行こう」という気持ちが大切です。

Q. ペットを連れて行ってもいい?

これは場所や管理者によって異なります。

最近では「ペットも家族」として認めてくれる霊園も増えていますが、公共の墓地や伝統的な場所ではNGとされることも。事前に確認をしたり、他の方への配慮も忘れずに行動しましょう。

.

お墓参りに行ったあと、どんな気持ちになった?

お墓参りをしたあとは、なんだか気持ちがすっと軽くなった…そんな感覚を覚えたことはありませんか?静かな場所で手を合わせていると、日々のあわただしさから少し距離が取れて、「今ここにいること」や「つながっていること」に自然と感謝の気持ちが生まれてくるものです。

お墓の前では、気取る必要も、完璧である必要もありません。誰にも言えなかったことを、そっと心の中で伝えてみる。それだけで、心の奥のもやが晴れることもあります。

お墓参りは、故人のためだけじゃなく、自分自身を整える時間でもあるんですね。

.

まとめ

大切なのは、どんな時間でも「想いを込めること」

お墓参りにベストな時間帯は、たしかに「午前中」とされることが多いですが、一番大切なのは“いつ行くか”ではなく、“どんな気持ちで向き合うか”ということ。

朝の静けさの中でも、昼の穏やかな日差しの中でも、夕方のやさしい風の中でも、手を合わせるその瞬間に、あなたの想いはきっと届いています。

地域や風習の違いに戸惑うことがあっても、「知らなかったけど、知ろうとしている」「丁寧に接したいと思っている」——その気持ちこそが、故人への何よりのご供養になるのではないでしょうか。

忙しい日々の中で、自分のペースでお参りすること。そして、無理のない範囲で、心穏やかな時間を過ごすこと。それが、現代のわたしたちにとっての“自然なお墓参り”の形なのかもしれません。

お墓参りは、義理の父母や親せきの人など、大勢で行くことも多いですよね。でも正直疲れる。と思うこともありませんか。そんな時の対処法はコチラです。↓