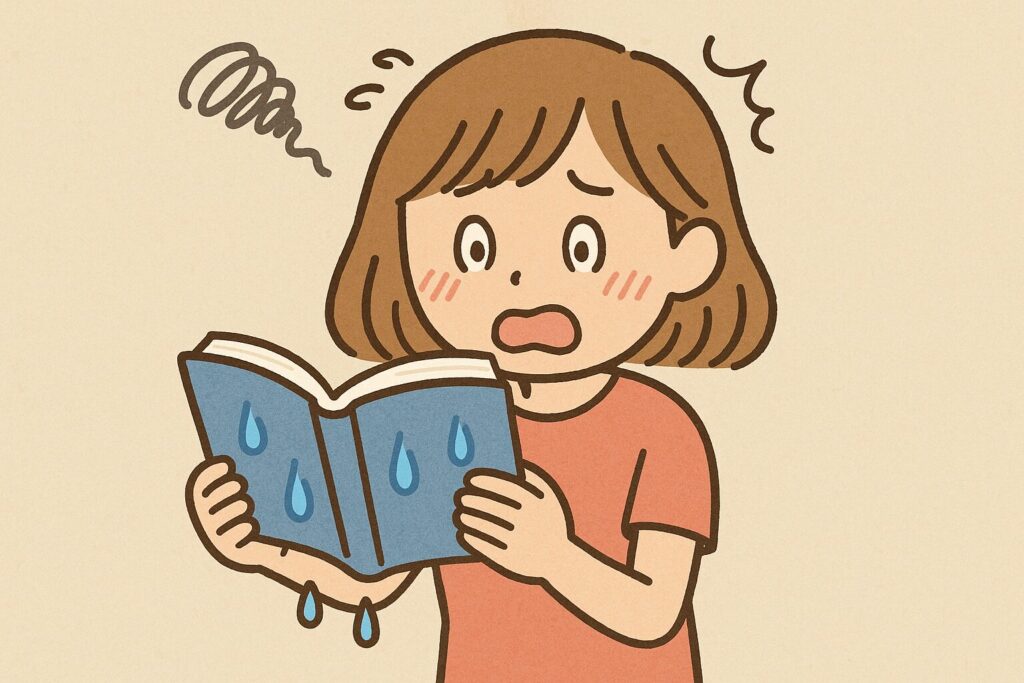

え、本が濡れた…!?そんな時に“ジップロック”が効くって本当?

雨の日にカバンの中が濡れてしまい、気づいたら本がふにゃふにゃ…。 慌てて乾かそうとしてページを開いたものの、シワシワに広がって戻らない…そんな経験はありませんか?

そんなときにネットで見かけるのが「ジップロックに入れると元に戻る」という情報。 でも、なぜジップロック? 乾かすなら広げたほうが早いのでは?と疑問に思う方も多いはず。

この記事では、なぜ“濡れた本をジップロックに入れると復活するのか”を、理由と手順に分けてわかりやすく解説します。

なぜ濡れた本をジップロックに入れるといいの?

理由① ゆっくり均等に乾かすことで紙の歪みを防げる

紙は急に乾かすと、繊維が収縮してページが波打ったり、反り返ったりしやすくなります。 ジップロックに入れて密閉することで、湿度を一定に保ちつつ、ゆっくりと乾燥させることができます。

この“ゆっくり乾かす”ことが、歪みやシワの軽減に効果的なのです。

理由② 吸湿材と一緒に使うと効果UP

ジップロックに乾燥剤や新聞紙、キッチンペーパーなどを入れると、過剰な水分を吸収してくれます。 湿度を程よく下げつつ、急激な乾燥は防げるため、本の形状が崩れにくくなります。

理由③ 空気を遮断することで紙が割れずに乾く

ドライヤーや直射日光で乾かすと、紙がバリバリになったり、インクがにじんだりすることも。 ジップロックの中なら、空気の流入を抑えながら、自然な乾燥を促せます。

.

実際にやってみよう|ジップロックで本を乾かす3ステップ

ジップロックで本を乾かすには、「順番」と「やさしさ」がとっても大事。

焦らず丁寧に進めることで、意外とキレイに復活することもあるんです。

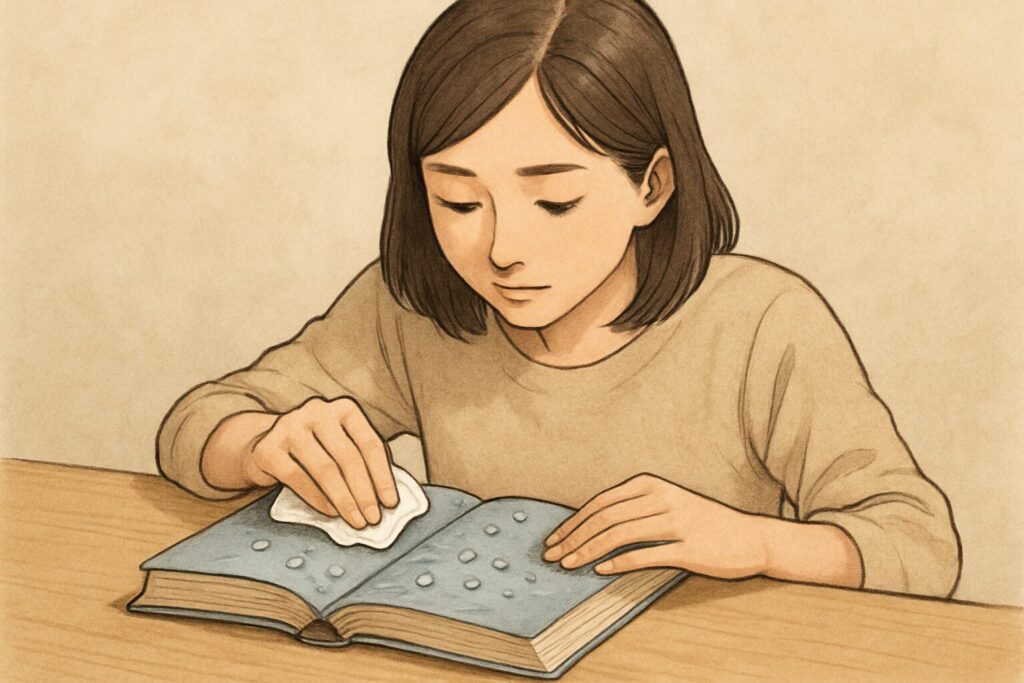

ステップ①|表面の水分をやさしく“押さえる”

まずは、本の表紙やページについた水滴を、ティッシュやキッチンペーパーでそっと吸い取りましょう。

このときのポイントは【絶対にこすらない】こと。

濡れた紙はとてもデリケート。こすってしまうと、破れたり、跡が残ったりする原因になります。

また、ページ同士がくっついている場合は、無理に開かず、そのまま乾かしてからゆっくり剥がしましょう。

🔸 無理に広げるとページが破れることもあるので、注意!

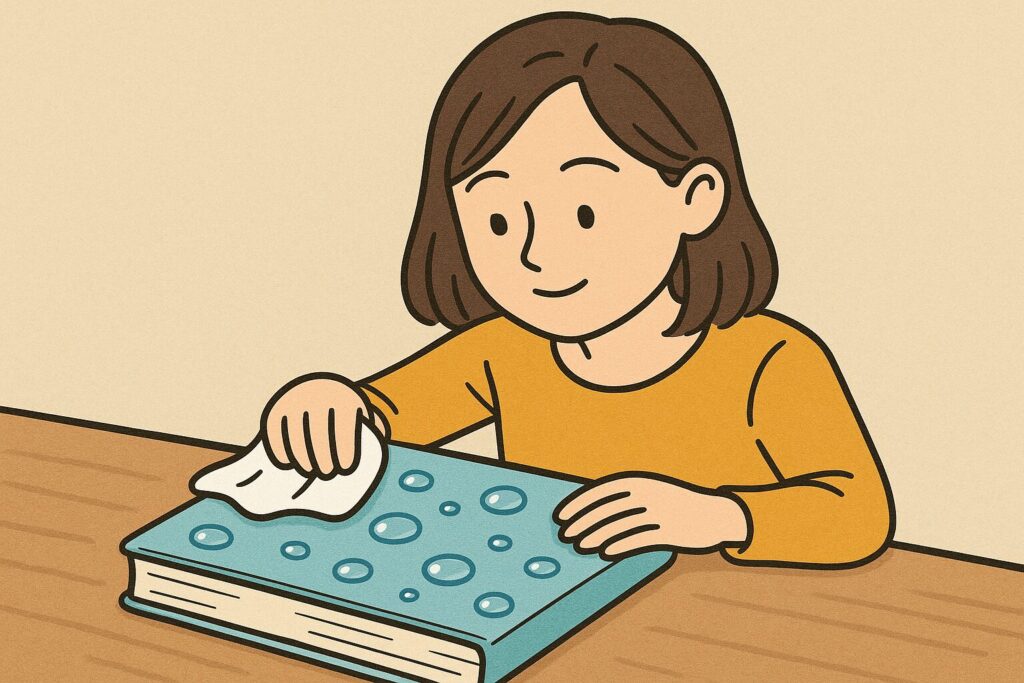

ステップ②|ジップロックに入れて乾燥モードへ

水分を軽く取ったら、本をジップロックに入れます。

その際、乾燥剤・新聞紙・ティッシュなどの吸湿材を一緒に入れるのがコツ。

ジップロックは密閉しすぎず、少し空気が動く程度に軽く閉じるのがベスト。

外の湿気は遮断しつつ、中が蒸れないように調整します。

💡 乾燥剤の代わりに「重曹」や「使い捨てカイロ」を使う人もいますが、紙の種類によってはインクがにじむ可能性も。自己判断で慎重に使いましょう。

※ ジップロックがなければ、タッパーや密閉容器でも代用OKです。

ステップ③|風通しのいい日陰でゆっくり乾燥

ジップロックに入れた本は、直射日光を避けた風通しのよい場所に置きます。

(室内の窓辺や棚などがおすすめ)

乾燥の目安は2~5日ほど。湿度や本の厚みによっても変わります。

途中で中を開けて湿気を逃したり、吸湿材を交換したりするのも効果的です。完全に乾いたら、本を開いてページをそっと慣らしてあげると、読みやすくなります。

.

.✅ やってはいけないNG乾燥法|本が余計に傷む原因にも…

大切な本が濡れてしまったとき、「早く乾かしたい!」という気持ちはよくわかります。

でも、焦って間違った方法で乾かすと、ページが反ったり、インクがにじんだり、最悪の場合は読めなくなってしまうことも…。

以下のような方法は、見た目以上にダメージを与えてしまう可能性があるので注意しましょう。

❌ ドライヤーの温風で一気に乾かす

強い温風は紙の繊維を急激に収縮させるため、ページが縮んだり波打ったりします。

さらに、インクによっては熱でにじんだり、色が薄れてしまうことも。冷風でも至近距離であてると紙がパリパリに乾きすぎてしまい、ページが割れやすくなることがあります。

❌ 電子レンジでチンする

「濡れた紙=水分=電子レンジで蒸発させれば早いのでは?」と思いがちですが、これは非常に危険!

紙の中の金属インクが発火するリスクがあり、本だけでなく電子レンジも壊れる可能性があるため、絶対に避けましょう。

❌ アイロンで伸ばそうとする

濡れた紙に直接アイロンを当てると、繊維がくっついて破れたり、インクがにじんで模様のように広がってしまうことがあります。

乾燥後に“ごく弱い温度+布をあてて”使うならOKですが、濡れた状態でのアイロンは紙にとって致命的なダメージになります。

❌ 除菌スプレー・香り付きスプレーを吹きかける

「においやカビが心配だから…」と除菌スプレーや芳香スプレーをかける人もいますが、水分+アルコール成分がさらに紙に染み込む可能性大。表面がよれたり、色が抜けてしまう原因になることもあります。

❌ 無理にページを広げる・こする

ページ同士がくっついていても、焦って剥がそうとするのはNG!

紙は濡れていると破れやすく、少しの摩擦で端が裂けたり、インクが転写されることがあります。広げるのは、必ずある程度乾燥してからにしましょう。

☝NG行動に共通する注意点

どのケースにも共通して言えるのは、「急激な温度変化・強い摩擦・水分+別成分の追加はNG」ということ。

迷ったら、“できるだけ触らず、ゆっくり自然に乾かす”が基本。

シンプルなようでいて、それがいちばん本にとってやさしい方法です。

.

乾燥後にできる補修&保存の工夫とは

濡れた本をジップロックなどで乾かしても、やっぱりページにシワが残ってしまう…そんなときは、「読むときの不便さを減らすための補修」をしておくと安心です。

✔ ページをなじませる“慣らし”作業

乾燥後、本を開いてページを少しずつめくりながら、折り目やヨレを軽く押さえるだけでも、読みやすさがアップします。

このときもこすらず、力を入れすぎず、「そっと押さえる」のがコツ。

✔ 重しを乗せて形を整える

本を閉じた状態で、平らな場所に置き、上に重たい雑誌や図鑑などを数冊のせて、半日ほど置いておくとシワが落ち着いてきます。

※完全に乾いた後に限ります。湿気が残っているとカビの原因に。

✔ アイロンを使う? → 上級者向けの方法

どうしてもシワを取りたい場合、布をあてて“低温”で一瞬だけ押し当てる方法も。ただし、これは紙質やインクによってはリスクがあるため、どうしてもというときの最終手段です。

✔ 保存場所にもひと工夫

湿気が多い場所で保管すると、またふやけるリスクがあります。乾燥後は、本棚に除湿剤(シリカゲルや炭)を置いたり、通気性のよい場所に収納したりして、再発防止に努めましょう。

.

試してみた人のリアルな感想|ジップロック乾燥法の成功談&失敗談

「本が濡れた…どうしよう!」

そんなピンチに、ジップロック乾燥法を実践した人たちの声を集めてみました。

実際にやってみたからこそわかる“リアルな体験談”。

うまくいったケースだけでなく、失敗談もとても参考になります。

✅ 成功した人の声

「図書館の本をうっかり濡らしてしまって焦りましたが、ジップロックに入れて丁寧に乾かしたら、ちゃんと読める状態に戻せました。無事に返却できてホッとしました」

「旅行中に雨で文庫本がびしょぬれに。ビニール袋に乾燥剤を入れて放置したら、表紙は少しよれたけど中身はきれいに読めるようになりました」

「正直、半信半疑でした。でも思った以上に効果があってびっくり。応急処置にはおすすめできます!」

「子どもが濡らした絵本に試しました。紙が厚めだったからか、ふやけずうまく乾いてくれました」

「ページがくっついていたので不安でしたが、無理に広げず乾かしてからそっと開いたら、うまく元に戻りました」

⚠️ こんな失敗談も…

「ページを無理に広げたうえ、ドライヤーで乾かしたら反り返ってしまい、結局読めなくなりました…。素直にジップロックを使えばよかったと後悔しています」

.

私も試してみた|ジップロック乾燥法“やってみたレポ”

ある日、図書館で借りた本をカバンに入れたまま買い物へ。

外は小雨だったので「少しくらいなら…」と油断していたら、帰宅後、本の角がくたっとふやけているのに気づきました。カバンの中で水滴が染み込んでしまったようです。

慌ててネットで調べて出てきたのが、ジップロックに入れて乾かす方法。

実は半信半疑だったのですが、借りた本だったこともあり、できる限りのことはしようと、以下のように試しました。

-

ページ同士がくっつかないよう、そっと広げてキッチンペーパーで軽く水分を吸収。

-

大きめのジップロックに乾燥剤(お菓子に入っていたシリカゲル)と本を入れて、軽く密閉。

-

直射日光の当たらない場所に、平らに置いて3日間放置。

-

1日1回、ジップロックを開けて空気を入れ替え、乾燥剤も交換。

結果は…

📖完璧とは言えないけれど、“読むには全く支障のない”状態まで回復!

ページのふちがほんの少しうねっていましたが、インクのにじみもなく、返却にも問題なし。

「すぐにドライヤーで乾かさなくてよかった…!」と心から思いました。

.

そもそも、なぜ本は濡れるとふやけてしまうの?

本が濡れるとふやける理由は、「紙の性質」と「製本の構造」の両方にあります。

紙の原料は“水に弱い”植物繊維

紙は、木材パルプや綿などの植物繊維を原料として作られています。この繊維は水分を吸収しやすく、水を含むことで膨張し、元の形状を保てなくなります。そのため、ページがうねったり、反り返ったりするのです。

紙の厚さや質感によってふやけ方が違う

コピー用紙のような薄い紙はすぐに水分を含み、しなびやすい傾向があります。反対に厚手の紙やコート紙などは、水を弾きやすいものの、一度吸収すると乾くのに時間がかかるため、歪みが目立ちやすくなります。

製本の“のり”や“糸綴じ”も影響する

多くの書籍は、ページをまとめるために「のり」や「糸綴じ」を使って製本されています。濡れるとこののりが溶けたり、ページがバラバラになったりすることも。さらに、背表紙の芯材が湿気を含むと、開きにくくなる原因になります。

インクや印刷方式にも注意が必要

水性インクが使われている場合、水に濡れるとインクがにじんだり流れたりして、文字や絵が読めなくなってしまうこともあります。印刷方式によっては、紙の表面が剥がれるケースもあるため、扱いは慎重に。

このように、本がふやけるのは単に「濡れたから」ではなく、紙・インク・製本すべての要素が影響しているのです。

ジップロック以外にも使える!本の乾燥アイデア

新聞紙やキッチンペーパーではさむ

本のページの間に新聞紙やキッチンペーパーを1枚ずつ挟み、余分な水分をやさしく吸い取ります。こまめに紙を取り替えるのがコツ。 紙の繊維が引っかからないよう、無地でインクの少ないものを使うのがおすすめです。

重ね置きで圧をかけて平らにする

ある程度乾いてきたら、重たい本や雑誌などを上からのせて平らな状態をキープ。 完全に乾く前に圧をかけると紙がくっつく可能性があるため、半乾き以上の状態になってから行いましょう。

長時間放置するとカビの原因になるので、日中に定期的に確認を。

扇風機や除湿機を使って湿気を逃がす

密閉せずに風をあてたいときは、扇風機の弱風や除湿機の近くに置いて乾かす方法も有効。 ただし、風が直接当たりすぎると反りやすくなるため、本を立てずに寝かせたまま行いましょう。

書店や製本業者に相談する

大切な本、高額な本、限定版や記念の一冊などは、無理に自己流で直そうとせず、プロに相談を。 専門の修復技術で、見た目もページの状態も大幅に改善できる場合があります。

このように、ジップロック以外にも身近なものを使った乾燥アイデアは多くあります。焦らず、状態に合った方法を選ぶことが大切です。

.

文庫本・絵本・写真集|本の種類別・乾かし方のコツ

本の種類によって、濡れたときの状態や乾かし方の注意点は変わります。

紙質やインクの違いによっては、乾燥方法を間違えると逆にダメージを広げてしまうこともあるため、注意が必要です。

文庫本・小説

薄手の紙が多く、水を含むと一気にヨレヨレになりがち。

吸湿材をページの間に数枚はさみ、ジップロック内でゆっくり乾燥させるのがベスト。ページ数が多いほど、湿気が残りやすいため、途中で何度か中身の確認を。

絵本・児童書

厚紙やコート紙が使われていることが多く、表面が水を弾く反面、一度濡れると反りやすいです。

乾燥が早く進みすぎると“板”のように固まることもあるため、日陰で平らに乾かす+重しを乗せるのがおすすめ。

写真集・画集・高級な印刷本

インクや表面加工が特殊な場合があり、水濡れに非常に弱いです。

ジップロック法でも回復が難しいことがあるため、大切な本は無理に自己流で乾かさず、可能であれば製本・修復の専門業者に相談を。

ノート・手帳

手書き文字(ペンや水性インク)だと、にじみやすいので注意。

水を吸い込んだら、まずはティッシュで水分をとり、ページを開かずにジップロック乾燥→最後にそっと開く流れが安心。

.

✅ まとめ|“ゆっくり乾かす”が本を守るいちばんの近道

大切な本が濡れてしまったとき、焦ってドライヤーやレンジで乾かすのは危険。

ページのゆがみや破れ、インクのにじみといったトラブルを防ぐには、「ゆっくり乾かす」ことが何よりのコツです。

今回ご紹介したジップロックを使った乾燥法は、家庭でも無理なくできる応急処置。

密閉して湿度を一定に保ちながら、吸湿材と一緒にじっくり乾かせば、見た目や手触りもグッと元に戻りやすくなります。

さらに、

-

本の種類別の注意点を知っておくこと

-

乾いたあとの保存や補修を意識すること

も、きれいに仕上げるためのポイント。

たとえ完璧に元通りにはならなくても、“読む”という目的が果たせたら、それは大きな救い。

本の命をつなぐために、今回の方法が役立てばうれしいです📖💧

🔎他にも役立つ記事がこちら

▶お風呂で読書してたら…本がふにゃふにゃになった人に捧ぐ記事

🛁「湯船に本を落とした…」そんな悲劇、ありませんか?お風呂読書好きさんにこそ知ってほしい、本を守る&救うコツ集です◎

▶ トイレットペーパーってすぐなくなる!?主婦のリアルな消費量&節約の工夫

🧻本と同じく“紙もの”だから気になる…!家庭の紙ストックや保存アイデアも気になる方に、ちょっと意外だけどおすすめの読み物です。