「この声を聞いていると、なんだか心地よくて眠くなってしまう…」

そんな経験はありませんか?

授業中に先生の声でウトウトしたり、夜に好きな人と電話していて、気づいたら眠りについてしまったり。これは決して珍しいことではなく、多くの人が一度は体験する 「眠くなる声」 という現象です。

実はこの現象には、心理学や生理学の観点から説明できる理由 があります。落ち着いた声のトーンや一定のリズムは、聞き手の心と体を安心モードへ導き、自然とリラックスを促すのです。さらに、安心できる人や大切な人の声だからこそ感じる効果、そして文化的・スピリチュアルな側面で評価されてきた背景もあります。

本記事では、眠くなる声の特徴 や 心理学的・生理学的な要因 をわかりやすく解説しながら、文化的・スピリチュアルな視点 も交えて多角的に深掘りしていきます。あわせて、眠くなる声を持つ人の強み や 日常生活での活かし方 についても紹介します。

※本記事は筆者の体験や一般的な知見をもとにまとめています。眠気や声の不調が長引く場合や、日常生活に支障を感じる場合は、自己判断せず専門の医療機関へご相談ください。

眠くなる声とは?

「眠くなる声」とは、ただ小さくて聞き取りづらい声ではありません。聞いているだけで心地よく、まるで子守唄のように気持ちを落ち着けてくれる声のことを指します。

眠くなる声のイメージ

-

やさしく包み込むような声

例:夜、ラジオから流れてくるパーソナリティの声に安心して眠ってしまった経験。 -

一定のリズムを持つ声

例:電車の中で隣の人の会話がBGMのように心地よくて、まぶたが重くなっていく感覚。 -

安心を運んでくれる声

例:母親や祖母の「大丈夫だよ」という一言が、不思議と眠気を誘った記憶。

眠くなる声は、私たちの心に“安心のスイッチ”を入れる声ともいえるでしょう。

人によって感じ方が違う

面白いのは、同じ声でも「眠くなる」と感じる人と「そうは思わない」人がいることです。これは、声のトーンやリズムだけでなく、その声を聞く人との関係性や心理状態によっても変わるからです。

-

疲れているとき

→ 穏やかな声が睡眠を後押しする -

集中したいとき

→ 同じ声が「退屈」に感じられてしまうこともある

つまり、眠くなる声は声質そのもの+聞き手の心の状態が組み合わさって成立する現象なのです。

文化や時代によってのとらえ方

「眠くなる声」は、国や文化によっても捉え方が異なります。

-

日本では「癒し系」「落ち着く声」としてポジティブに評価されることが多い

-

海外では「ソothing voice(心を静める声)」と表現され、カウンセラーや朗読者に重宝されてきました

-

古くは「吟遊詩人の声」や「祈りを捧げる僧侶の声」も、眠気や安心を誘うものとして人々を魅了していたと伝えられています

眠くなる声=人を惹きつける声

「眠くなる=退屈」と思いがちですが、実際には逆。

「眠くなる声」=「聞き手の心を開かせる声」なのです。

眠気を誘うほどリラックスさせられるということは、それだけ信頼感や安心感を与えられる声ということだそうです。

💡 まとめると

眠くなる声とは、

-

心地よさを感じさせる音色

-

安心感を運ぶリズム

-

聞き手との関係性に作用する効果

が合わさって生まれる、人を癒す特別な声なのです。

眠くなる声を持つ有名人・アーティストの例

「眠くなる声って、実際にどんな声?」と思う方のために、イメージしやすい例を挙げてみましょう。

-

ラジオパーソナリティ

深夜ラジオの柔らかい声は、聞いているだけで気持ちが落ち着きます。深夜に「おやすみなさい」と語りかけるような声は、まさに眠くなる声の代表格です。 -

朗読やナレーション

オーディオブックやドキュメンタリーのナレーターは、落ち着いたトーンでゆったり話す技術を持っています。その声は、聞き手の集中を助けながらリラックスも誘ってくれます。 -

歌手やアーティスト

ジャズやバラードを歌うシンガーの中には「聴いていると眠くなる」と評される人がいます。たとえば、低めの声でしっとり歌い上げる女性シンガー、ソウルフルで温かみのある男性ボーカル。歌声が子守唄のように心を落ち着かせ、自然と眠気を感じさせることもあります。 -

俳優や声優

穏やかな声質を持つ俳優や声優は、作品の世界観に没入させながら、心地よい眠気を伴う“癒しの時間”を作り出します。

💡 ポイント

有名人やアーティストの声を思い浮かべると、「眠くなる声」が決してネガティブではなく、むしろ人を惹きつける魅力的な個性だと実感できます。

.

なぜ眠くなる?心理学的な要因

眠くなる声の正体を探ると、私たちの心の働き(心理学)が大きく関わっていることがわかります。声を聞くだけで眠気を感じるのは、脳が「安心モード」に切り替わるサインなのです。

① 副交感神経をやさしくオンにする

人間には「交感神経」と「副交感神経」という2つのスイッチがあります。

-

交感神経

緊張・戦うモード(会議・試験・スポーツのとき) -

副交感神経

リラックス・休むモード(睡眠・お風呂・くつろぎタイム)

穏やかな声を聞くと、この副交感神経がスイッと優位に立ちます。

まるで「おやすみスイッチ」が入るように、体も心もリラックスし、眠気が訪れるのです。

② 声は“安心のサイン”

赤ちゃんが母親の声で落ち着くように、信頼できる声=安心の合図。

-

優しい声

→ 「守られている」と感じる -

落ち着いた声

→ 「危険がない」と無意識に判断する

心理学的に、人は「安全だ」と思える環境で眠くなる仕組みを持っています。眠くなる声は、脳に「安心していいよ」と教えてくれる合図なのだそうです。

③ 好きな人の声は特別

恋人や親しい人の声を聞くと、心が緩んで眠気がやってきます。

なぜなら、好きな人の声には「心地よい感情の記憶」が重なっているから。

-

「大切にされている」

-

「この人といると安心する」

そんな気持ちが声と結びつき、眠気へと変わります。

④ 単調リズム=催眠効果

心理学的には「繰り返される単調なリズム」も眠気を誘う要因だそうです。

-

教室で先生の説明が心地よくBGM化して眠くなる

-

バスガイドさんのやわらかな声でウトウトする

-

子守唄が眠りを誘う

これらはすべて、声のリズムが脳に安心を与える「催眠効果」といえます。

💡 まとめ

眠くなる声は、心理学的にいうと

-

副交感神経を刺激する安心効果

-

信頼できる人とのつながり

-

単調で心地よいリズムの催眠作用

が重なって起きる現象です。

つまり眠くなる声とは、人の心をやさしく解きほぐす“魔法の声”なのです。

※ここで紹介している心理学・生理学的な要素は、あくまで一般的な知見や考え方です。体調や眠気に関する感じ方は個人差があり、医学的な診断や治療を目的としたものではありません。

.

生理学・科学的な理由

眠くなる声は、心理的な安心感だけではなく、体や脳の働き(科学的な仕組み)によっても説明できます。声そのものの物理的な特徴が、眠気を誘っているのです。

① 声の周波数がリラックスを作る

人の声は「周波数(音の高さ)」で表せます。

-

高い声 → 緊張感や注意を引きやすい

-

低い声 → 落ち着きや安定感を与える

低めの声は体のリズムに寄り添いやすく、心拍数を整え、呼吸を深くする作用があります。結果として「安心して眠れる状態」に近づくのです。

② 1/fゆらぎの不思議

「眠くなる声」の代表的な要因に、1/f(エフぶんのいち)ゆらぎがあります。

これは「規則的すぎず、不規則すぎない」ちょうどよいリズムのこと。

-

波の音

-

雨のしとしと音

-

木の葉が風で揺れる音

これら自然界の音に多く含まれており、人間の脳はこのゆらぎを聞くとリラックスして副交感神経が働きやすくなります。

眠くなる声にもこの1/fゆらぎが含まれていると、「ただ聞いているだけで安心する」感覚が生まれるのです。

③ 呼吸と声のリズムの同調

ゆったりした声を聞いていると、知らないうちに自分の呼吸もそのペースに合わせて遅くなることがあります。

-

声が一定のテンポ → 聞き手の呼吸が整う

-

呼吸が深くなる → 心拍数が落ち着く

-

心身が落ち着く → 眠気が自然に訪れる

これは「声が呼吸のガイド役」になっていると考えるとわかりやすいでしょう。

④ 脳波への影響

リラックス時の脳は、アルファ波という脳波を出しています。

眠くなる声はこのアルファ波を引き出しやすく、瞑想やヨガで得られる状態と似たリラックス効果を生み出します。

💡 まとめ

生理学的に見ると、眠くなる声は

-

低めの周波数が心拍や呼吸を整える

-

1/fゆらぎが脳を安心させる

-

呼吸の同調が眠気を誘う

-

脳波をリラックス状態へ導く

つまり、眠くなる声は自然のリズムを体の中に再現してくれる声だといえるのです。

※ここで紹介している心理学・生理学的な要素は、あくまで一般的な知見や考え方です。体調や眠気に関する感じ方は個人差があり、医学的な診断や治療を目的としたものではありません。

.

眠くなる声とスピリチュアルな観点

眠くなる声は心理学や生理学だけでなく、スピリチュアルな視点からも昔から語られてきました。声は単なる「音」ではなく、エネルギーや波動を持つものと考えられているのです。

① 声の波動が心を整える

スピリチュアルの世界では、声の響きは「波動」として周囲に広がるとされます。

-

穏やかな声

→ 周囲のエネルギーをやさしく調和させる -

荒々しい声

→ 周囲のエネルギーを乱してしまう

眠くなる声はこの波動が安定しているため、聞く人の心を自然と整え、リラックスや瞑想に近い状態へと導くと信じられてきました。

② 声は“癒しのツール”

古代から、声や音は癒しの手段として使われてきました。

-

お経や祈りの声

→ 一定のリズムで人々を落ち着かせる -

子守唄

→ 安心感と眠気を誘う -

マントラやチャンティング

→ 波動で心をクリアにする

眠くなる声もまた、この「癒しの声」の一種として受け止められているのです。

③ 人によって受け取るメッセージが違う

スピリチュアル的には、声はその人の「心の状態」を映す鏡だとも言われます。

-

やさしい声

→ 愛情や思いやりのエネルギー -

落ち着いた声

→ 安心や信頼のエネルギー

だからこそ、眠くなる声を聞いたときに「安心して眠れる」と感じるのは、声のエネルギーがその人に合っているサインとも解釈されます。

💡 まとめ

スピリチュアルな視点では、眠くなる声は

-

心を整える波動を持っている

-

古代から癒しのツールとして使われてきた

-

聞く人によって受け取るエネルギーが異なる

つまり「眠くなる声」は、ただの特徴ではなく**“癒しのエネルギーを運ぶ声”** として捉えられてきたのです。

※スピリチュアルな観点は信じる・信じないに個人差があります。本記事では一つの考え方として紹介しています。

.

好きな人・親しい人の声が眠くなる理由

眠くなる声の効果は、特に好きな人や親しい人の声に強く表れます。これは単に「声質が心地よい」だけでなく、安心感や信頼関係、過去の記憶が深く関わっているのです。

① 安心できる人の声は「心の安全基地」

心理学では、信頼できる相手の存在を「安心の基地(secure base)」と呼びます。

-

親しい人の声は、心の奥に「守られている」「大丈夫」という感覚を呼び起こす

-

この安心感が強いほど、副交感神経が働きやすくなり眠気を誘う

まるで、母親の子守唄を聴いて安心して眠る赤ちゃんと同じ仕組みです。

② 恋愛感情と眠気の不思議な関係

「好きな人と電話していたら、気づいたら寝落ちしていた…」という経験はありませんか?

これは恋愛心理が影響しています。

-

好きな人の声=ドキドキで交感神経が刺激される

-

会話が続くと安心感が増し、リラックスへ急に切り替わる

-

そのギャップが眠気を強く引き起こす

つまり、恋愛感情は「緊張」と「安心」の両方を生み出し、その後に大きな眠気を運んでくるのです。

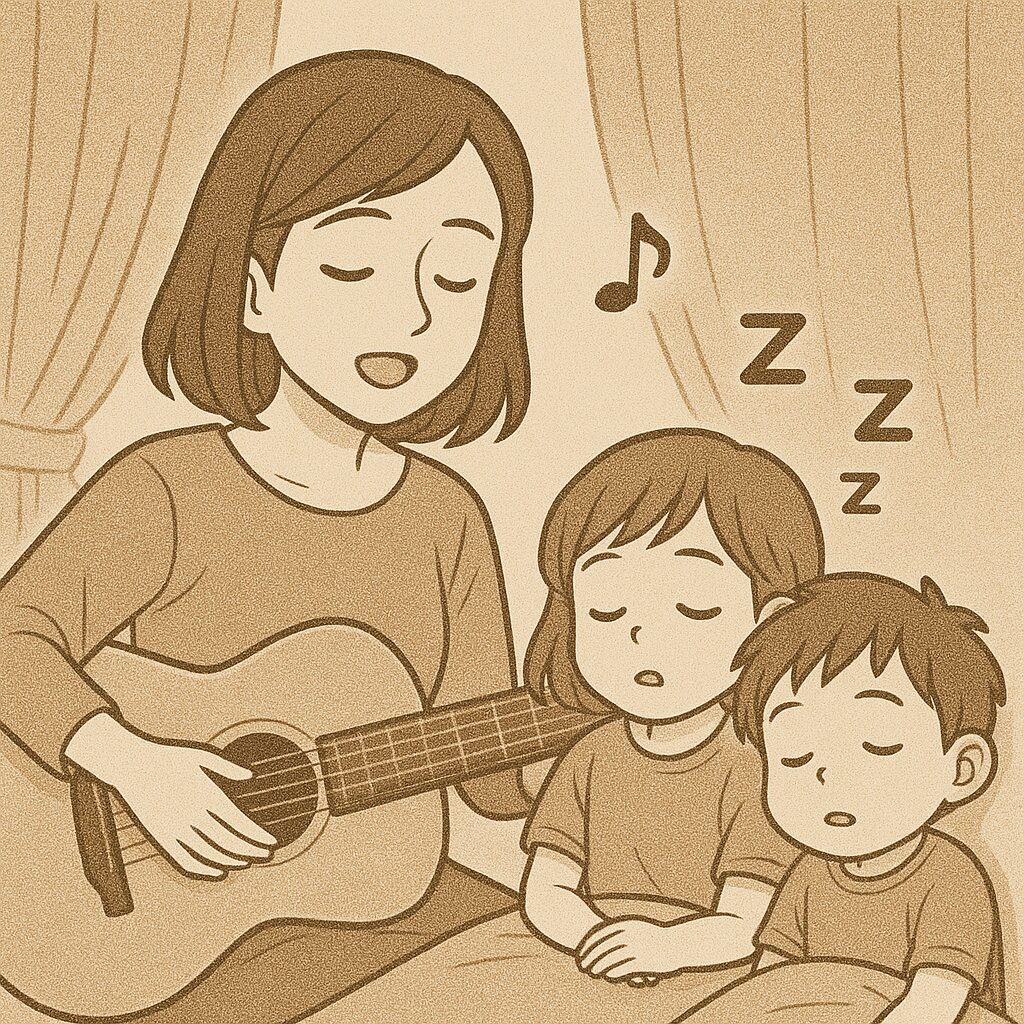

③ 家族の声は“原点の子守唄”

親しい人の声の中でも特に大きいのは、家族の声。

-

母親の「おやすみ」の声

→ 子どもの頃から眠りを連想する音 -

父親の読み聞かせや寝かしつけの声

→ 安心のリズムを刷り込まれている

大人になってからも、家族や昔からの友人の声に眠くなるのは、子どもの頃の安心体験が重なっているからです。

④ 声は「記憶」と結びつく

人間の脳は、声を「音」だけでなく「記憶」としても保存しています。

-

初めて眠った子守唄

-

心を許した人との深夜の会話

-

不安なときに励ましてくれたやさしい声

これらの経験が積み重なり、特定の声を聞くだけで“安心→眠気”が自動的にスイッチオンされるのです。

⑤ 好きな人の声が持つ「子守唄効果」

実は子守唄も、専門的にみると眠くなる声と同じ特徴を持っています。

-

ゆったりしたテンポ

-

小さめの音量

-

優しいトーン

好きな人の声が眠気を誘うのは、無意識のうちに「大人版の子守唄」として感じているからとも言えるでしょう。

💡 まとめ

好きな人や親しい人の声が眠くなるのは、

-

安心と信頼の心理効果

-

恋愛感情によるリラックスのギャップ

-

子どもの頃の安心記憶との結びつき

-

声そのものが子守唄的に作用する

これらが重なった結果なのです。

.

女性が「眠くなる声」と言われる背景

「声を聞いていると眠くなるね」と言われたことがある女性も多いのではないでしょうか。実はこれはネガティブな意味ではなく、むしろ褒め言葉として使われるケースが多いのです。

なぜ女性は眠くなる声を持ちやすい?

-

やわらかい声の響き

女性特有のやさしいトーンは、聞き手に安心感を与えます。 -

低めの落ち着いた声

少し低い声は「信頼できる」「包容力がある」と感じられやすく、リラックスを促します。

男性が感じる安心効果

研究によると、女性は低めの声に安心感を覚える傾向があるように、男性もまた女性の落ち着いた声に癒されることがあります。特に仕事や人間関係で緊張している時に、やさしい声を聞くと眠気とともに安心を感じるのです。

褒め言葉としての「眠くなる声」

「眠くなる声」と言われると「退屈ってこと?」と不安になる人もいますが、実際には“居心地のよさ”や“癒し”を表す表現として使われることがほとんどです。特に日本では「落ち着いた声」「癒し系の声」と並んでポジティブな評価とされています。

注意点

声が眠くなる効果は基本的に安心感によるものですが、もし日常的に強い眠気が続く場合や、声を聞くと体調に違和感を覚える場合は、単なる心理的効果ではなく健康上のサインの可能性もあります。

※本記事は一般的な知見をもとにまとめています。眠気や体調の不調が長引く場合は、自己判断せず専門の医療機関へご相談ください。

.

ネガティブに受け止められるケースも?

「眠くなる声」は基本的には褒め言葉ですが、状況によっては誤解されてしまうこともあるので注意が必要です。

「退屈そう」と誤解されることがある

-

会議や授業など集中してほしい場面で、相手が眠くなってしまうと「話がつまらないのでは?」と思われることがあります。

-

実際には声のリズムやトーンによる安心効果なのに、相手が誤解してしまうのです。

真剣さが伝わりにくい場合も

-

柔らかく落ち着いた声は心地よい一方で、説得力や緊張感が弱まることも。

-

「のんびりしている」「緊張感が足りない」と捉えられる可能性もあります。

バランスをとることが大切

-

大事な発表や強調したい場面では、声の抑揚を少し大きめにする

-

相手の反応を見ながら、スピードや強弱を調整する

眠くなる声は悪いものではありません。むしろ「癒し」「安心」という強みがあります。大切なのは、シーンに合わせて声を活かす工夫をすることです。

安心ポイント

眠くなる声=「人に悪い印象を与える声」というわけではありません。

状況に応じて話し方を工夫すれば、信頼感と癒しを同時に伝える魅力的な声として十分活かせます。

.

眠くなる声を持つ人の強み

「眠くなる声」は、決してマイナス要素ではありません。むしろ、人を安心させることができる特別な魅力を持っています。ここでは、その強みを見ていきましょう。

信頼されやすい

落ち着いた声は、聞き手に安心感や安定感を与えます。仕事や人間関係の中で「この人なら大丈夫」と思ってもらいやすいのは大きな強みです。

癒しキャラになれる

「声を聞くと落ち着く」「安心する」と言われる人は、自然と周囲から癒しの存在として認識されます。友人関係や恋愛でもプラスに働きやすい特徴です。

職業で活かせる

眠くなる声は、特定の職業でも大きな武器になります。

-

教師や講師

安心感を与えつつ、柔らかく説明できる -

カウンセラーやセラピスト

相手をリラックスさせる力がある -

ナレーターや声優

心地よいトーンが耳に残りやすい

相手に安心を届けられる

多くの人がストレスを抱える時代だからこそ、人を落ち着かせる声は希少で価値のある存在です。話すだけで相手をリラックスさせられるのは、誰にでもできることではありません。

💡 ポイント

眠くなる声は「退屈な声」ではなく、人を癒す力を持った声。それを意識して使うことで、日常や仕事において大きな強みになります。

.

眠くなる声を持つ人へのアドバイス

「眠くなる声だね」と言われたとき、どう受け止めればいいか迷う人もいるかもしれません。ですが、それは大切な個性であり強みです。ここでは、眠くなる声をより魅力的に活かすためのポイントを紹介します。

褒め言葉として受け止める

-

「眠くなる=退屈」ではなく、「心地よい」「安心できる」という意味で使われることが多い

-

自分の声にコンプレックスを感じる必要はなく、自信を持ってよい個性

話すスピードや抑揚を調整する

-

会議やプレゼンなど、眠気を誘いたくない場面では声の強弱を少し大きめに

-

日常会話では、自然体の落ち着いた声をそのまま活かす

自分の声を知り、活かす

-

録音して自分の声を聞いてみると、どの場面で心地よさが出やすいかがわかる

-

癒しの声を持っていると気づくだけで、自己表現に自信が持てる

声の健康を守る

-

声を大切に保つことも重要。喉の乾燥を防ぐ・無理に声を張らない・十分な睡眠をとるなどの基本ケアを忘れないことが大切です。

💡 まとめ

眠くなる声は「あなたの魅力のひとつ」。意識的に場面を選んで使うことで、人を癒す声にも、説得力を持たせる声にも変えられるのです。

.

自分の声が「眠くなる声」か診断チェックリスト

「自分の声って眠くなる声なのかな?」と思ったことはありませんか?以下のチェックリストに当てはまる項目が多いほど、あなたの声は“眠気を誘う声”に近いかもしれません。

チェック項目

-

「落ち着く声だね」と言われたことがある

-

電話で話していると相手に眠そうにされたことがある

-

授業や会議で、聞いている人がウトウトしてしまうことがある

-

声が低めでトーンが安定していると言われる

-

ゆっくり話す癖がある

-

カフェや電車で「声がBGMみたい」と言われたことがある

-

「癒される」「安心する」とよく言われる

診断の目安

-

0〜2個

眠くなる声要素は少なめ。ただし場面によって安心感を与えられるタイプ。 -

3〜5個

部分的に眠くなる声を持つタイプ。安心感や癒し効果が強め。 -

6個以上

典型的な「眠くなる声」の持ち主!周囲に癒しや安心を与える力があります。

注意点

このチェックはあくまでセルフ診断です。

もし「強い眠気が続く」「声を聞くと体調に違和感が出る」などの症状がある場合は、心理的な要因だけではなく健康面の影響も考えられます。

※気になる症状があるときは、耳鼻咽喉科や内科など専門の医療機関へご相談ください。

声に癒されるように、日常のちょっとした工夫でも心は軽くなります。

あわせてこちらの記事もどうぞ。

.

まとめ

眠くなる声とは、人に安心感やリラックスを与える特別な声質のこと。

心理学的には「信頼」「安心」が眠気を誘い、生理学的には低い周波数や1/fゆらぎといった特徴が心を落ち着かせます。

-

好きな人や親しい人の声が眠くなるのは、安心と愛情が背景にある自然な反応

-

女性の落ち着いた声も「癒し」「褒め言葉」として受け取られるケースが多い

-

職業や日常生活で活かせる強みもあり、人を安心させる才能として捉えることができる

-

一方で、場面によっては「退屈そう」と誤解されることもあるため、抑揚やスピードの工夫が大切

眠くなる声は、欠点ではなく「あなたの個性であり魅力」です。安心感や癒しを与えられる声は、周囲にとっても貴重な存在。自信を持って、日常や人間関係に活かしていきましょう。

最後に

本記事は一般的な知見や体験をもとにまとめています。眠気が強すぎて生活に支障がある場合や、声の不調が長引く場合は、自己判断せずに専門の医療機関へご相談ください。