ヘチマは、手軽に始められる家庭菜園としても人気の植物です。つる性の特性を活かして、ベランダや庭先でグリーンカーテンとして育てることができ、見た目も涼しげで実用的。

さらに、収穫した実は食用にも使え、完熟すれば天然のスポンジやヘチマ水として再利用も可能です。このガイドでは、初心者の方でも安心して取り組めるように、道具の準備から育て方のコツ、病害虫対策や収穫方法まで、わかりやすく解説していきます。

小学生の自由研究にもぴったりな内容ですので、家族で楽しみながらヘチマ栽培に挑戦してみましょう!

初心者でも安心! プランターで始めるヘチマの育て方

ヘチマ栽培に必要な道具と準備

ヘチマ栽培を始めるには、以下の道具をそろえましょう。

| 道具 | 用途 |

|---|---|

| プランター | ヘチマを育てる容器。 深さ30cm以上が理想 |

| 野菜用培養土 | ヘチマが元気に育つための土 |

| 支柱またはネット | ヘチマのつるを絡ませるためのもの |

| じょうろ | 水やりに使います |

| 肥料 | 成長を助ける栄養分 |

排水性の良い土と、日当たりのよい場所を選ぶことが大切!さらに、風通しの良い環境や定期的なメンテナンスも、元気なヘチマを育てるためには重要なポイントです。

プランターで使える支柱の選び方

daim らくだな 高さ120cm+継ぎ足しセット1個 支柱 トマト栽培 棚 野菜棚 キュウリ ゴーヤ つる性植物 誘引 きゅうり棚 園芸支柱 園芸用支柱 栽培棚 ネット 園芸 朝顔 花ささえ フラワー サポート 花支え ジョイント

プランター栽培には自立式の支柱やネットタイプのものが便利です。ヘチマは成長するとツルが長く伸びて重くなるため、しっかりとした支柱が必要になります。

- 高さは1.8〜2mが目安で、ツルが十分に伸びるスペースを確保しましょう

- 安定感のあるものを選び、倒れないようにプランターにしっかり固定することが大切です

- グリーンカーテン用ネットは横にも広がるタイプがおすすめで、見た目も美しく仕上がります

- 金属製の支柱や耐久性のあるポールも選択肢に入れると、長期の使用にも安心です

ヘチマの種まきと発芽のタイミング

ヘチマの種まきは気温が安定する4月〜5月がベストです。この時期は暖かくなり始め、植物の生育が活発になります。

- 種は一晩水に浸けてからまくと発芽しやすくなります。これは種の殻を柔らかくし、水分を吸収しやすくするためです

- 発芽には20〜25℃の気温が必要で、寒い日は避けましょう

- 発芽までは5〜10日程度ですが、日照時間や湿度によっても変わります

- 発芽後は、本葉が出るまで水を切らさないよう注意しながら、直射日光を避けて育てましょう

- 発芽した苗は間引いて元気なものを選ぶと、丈夫な株に育ちます

ヘチマの栽培を成功させるコツ

適切な水やりと肥料の与え方

- 土の表面が乾いたらたっぷり水やりをしましょう。特に真夏は土の乾燥が早いため、朝と夕方の2回に分けて水を与えるのが効果的です。

- 肥料は2週間に1回を目安に、液体肥料を与えることで栄養バランスを整えます。

- 成長期には葉の色が薄くなってきたら追肥のサイン。固形肥料と液体肥料を交互に使うのもおすすめです。

- 特に花が咲き始める前と、実が大きくなり始める時期は重点的に肥料を与えると、より丈夫なヘチマが育ちます。

水のやりすぎは根腐れの原因になるのでNG!鉢底から水が出る程度が目安です。逆に乾燥しすぎも成長を妨げるので、土の状態を毎日確認する習慣をつけましょう。

摘心と摘芯で元気なつるを育てる

- 本葉が5〜6枚になったら摘心(先端をカット)して、横に伸びる子づるの成長を促します。

- 子づるや孫づるが伸びてくるので、それぞれ2〜3本残して育てるとバランス良くツルが広がり、グリーンカーテンとしても美しく仕上がります。

- 摘心は成長の方向性を整えるための重要な作業です。茎の健康状態を見ながら、タイミングを逃さないように行いましょう。

- 剪定ハサミを使う際は、事前にアルコールなどで消毒しておくと病気予防にもなります。

追肥のタイミングと方法

- 植え付け後、1か月ほどで追肥開始するのが理想です。初期成長が落ち着き始めた頃に栄養補給をして、次の段階の成長をサポートしましょう。

- 実がつき始めたら1週間に1回のペースで追肥を行うことで、実が大きく甘く育ちます。

- 追肥は株の根元から少し離れた場所にまくと、根を傷つけることなく栄養を効率よく吸収させられます。

- 有機肥料(油かすや魚粉)を使う場合は、におい対策のために土とよく混ぜ込み、風通しの良い場所で管理するのがポイントです。

ヘチマを植え付ける最適な時期と場所

植え付けに適した季節と気温の目安

- 4月下旬〜5月中旬が適期です。この時期は昼夜の寒暖差が少なく、植物が安定して育ちやすい環境になります。

- 気温が15℃以上になってから植えましょう。夜間に10℃を下回る日が続く場合は、もう少し待つのがおすすめです。

マンションのベランダでの栽培方法

- プランターは風通しの良い南向きの場所へ置くと、太陽の光をたっぷり浴びて成長が促進されます。

- 水はけを良くするため、鉢底石を敷くのがコツです。これにより根腐れのリスクを軽減できます。

- また、プランターの下にすのこを敷くと通気性がさらにアップし、夏場の高温対策にも効果的です。

ヘチマの発芽を促すテクニック

- 種の先端を少し削ると発芽しやすくなるため、ヤスリやカッターで軽く削ると良いでしょう。

- 暖かい場所に置いて、毎日霧吹きで保湿することで、乾燥を防ぎ発芽率が上がります。

- 発芽までは直射日光を避け、明るい日陰で管理するのがおすすめです。

暑い夏にベランダでヘチマ作りは大変ですよね。だったらせめて、リビングでは快適に過ごしたいものです。実は、置くだけで部屋が涼しくなる観葉植物があるのを知っていますか?自然な夏の涼を感じたい人はコチラをお読みください。

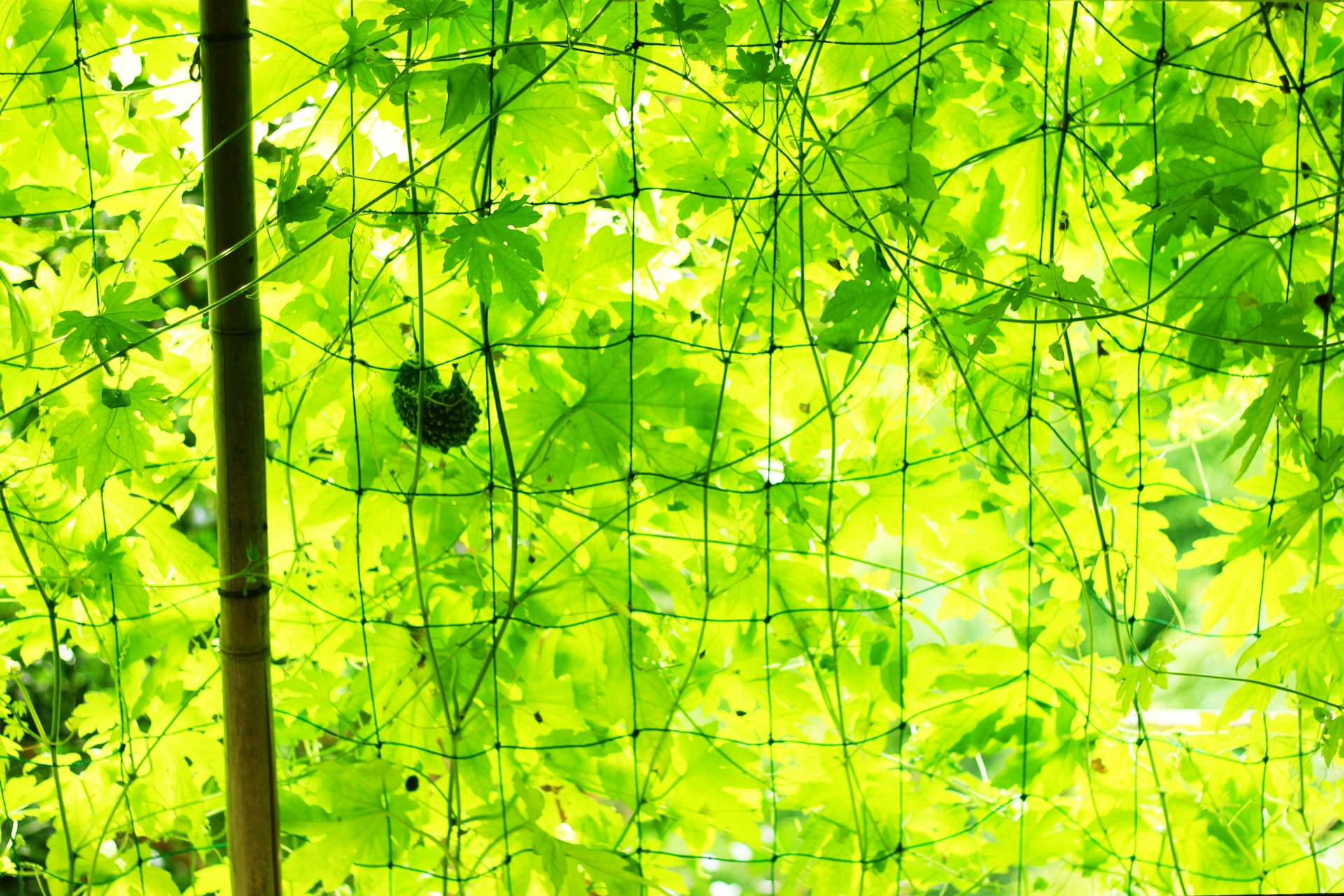

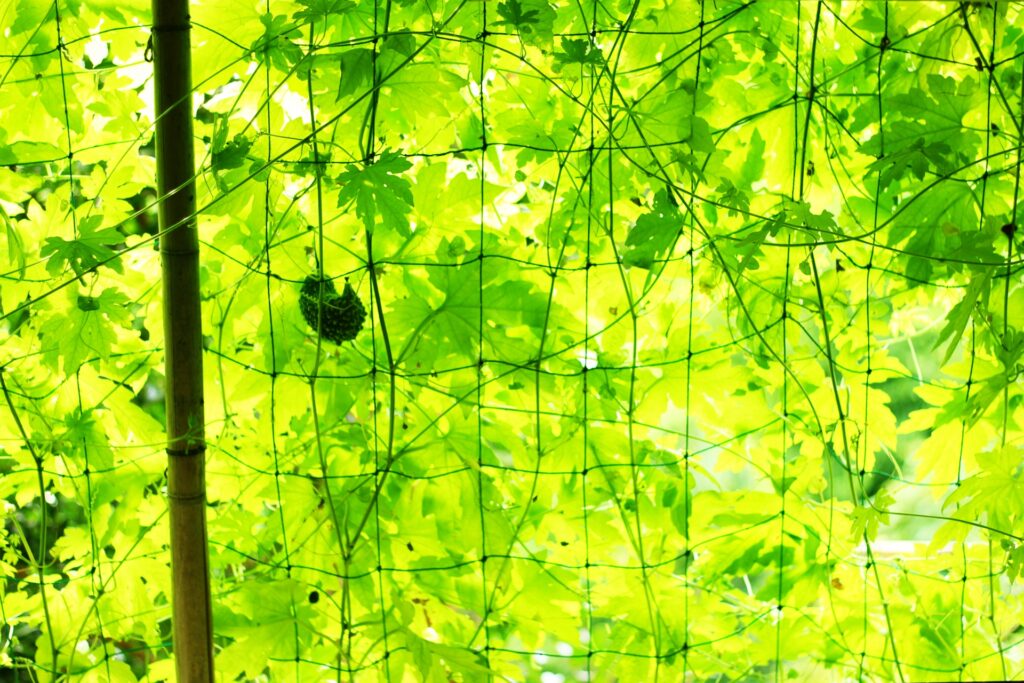

グリーンカーテン作りに最適なヘチマ

ヘチマ栽培に適した支柱とネットの取り付け方

- 支柱はしっかりとプランターに固定しましょう。支柱が不安定だと、成長したヘチマの重みに耐えられず倒れてしまう可能性があります。

- 支柱の素材には竹や金属製、プラスチックなどさまざまな種類がありますが、耐久性のあるものを選ぶのがおすすめです。

- ネットはベランダの手すりや壁に結びつけて垂らすことで、ツルがしっかりと絡まり、縦にも横にも美しいグリーンカーテンが完成します。

- ネットをピンと張ることで、風通しが良くなり病気の予防にもつながります。

- 設置する前に、ベランダの強度や日照条件を確認しておくと安心です。

ヘチマが作る日陰の効果と活用

- 夏の強い日差しをやわらげ、室内の温度上昇を防ぐ効果があります。

- グリーンカーテンを設置することで、室内の冷房効率が高まり、結果として電気代の節約にもつながるのです。

- また、ヘチマの葉が揺れることで、自然の風を感じられるリラックス効果も期待できます。

- 家庭菜園とインテリアを兼ねたエコな工夫として、多くの家庭で注目されています。

- 見た目も涼しげで、夏の暮らしを快適にしてくれる存在です。

グリーンカーテンには、ヘチマやゴーヤ以外にも、きゅうりやパッションフルーツなど食べられるものが他にもあるんですよ。育て方などくわしくはコチラをどうぞ。

小学生でも楽しいヘチマ栽培

牛乳パックを使った簡単なヘチマ育て

- 牛乳パックに穴をあけ、培養土を入れて種まきします。牛乳パックはリサイクル素材としても活用でき、手軽に始められるエコな方法です。

- 種まきの前に、パックの底に小さな穴を数か所開けて排水性を良くしましょう。

- 発芽までは直射日光を避け、明るい窓辺などで育てます。芽が出ると子どもたちの観察の楽しみも倍増!

- 発芽したら、大きなプランターや庭に植え替えることで、ぐんぐん成長していく様子が見られます。

ヘチマ栽培を通じて学べる植物の成長

- 発芽から開花、果実の成長まで観察でき、植物がどのように育つのかを実感できます。

- 毎日の水やりや観察を通して、自然のリズムや季節の変化に気づく力も養われます。

- 自由研究にもぴったり! 成長記録や写真をまとめれば、オリジナルの観察日記やレポートが完成します。

- 植物に名前をつけて育てることで、子どもたちにとってより愛着のある体験になります。

ヘチマ水やスポンジ作りで科学体験

- 実を使ってヘチマ水やタワシを作ることで、自然の恵みを学べるだけでなく、自由研究にもぴったりな科学体験ができます。

- ヘチマ水は皮膚にも優しく、昔から民間療法や化粧水として使われてきました。

- タワシづくりでは、乾燥・分解・洗浄といった工程を体験でき、子どもたちの好奇心を刺激します。

- 「植物がこんなふうに役立つんだ!」という発見が、理科や生活の授業ともリンクしやすく、学びが広がります。

ヘチマの成長と収穫を楽しむ

果実がつく時期と収穫の目安

- 開花後、1か月ほどで実が成長します。最初は小さく細長い実ですが、日を追うごとにどんどん大きくなり、ずっしりとした重さも感じられるようになります。

- 実が20〜30cmになったら収穫のタイミング。実の色が濃くなり、手で触れたときに弾力を感じるようになったらベストです。

- 収穫が遅れると実がかたくなり、食用には向かなくなってしまうため、用途に合わせてタイミングを見極めましょう。

- 朝の涼しい時間帯に収穫すると、鮮度が保ちやすくおすすめです。

開花から収穫までの週間スケジュール

| 週数 | 状態 |

|---|---|

| 0週 | 開花。黄色い花が咲き始め、 ミツバチなどによる受粉が期待できます |

| 2週 | 小さな実ができ始め、 日ごとに膨らみが目立ってきます |

| 4週 | 実がぐんぐん大きくなり、 つやも出てくる時期。 葉の色も濃くなり、 栄養が行き渡っている証拠です |

| 6週 | 収穫の目安。 実のサイズや質感、色を見ながら、 食用・加工用どちらにも対応できます |

| 7週以降 | タワシ用に育てる場合は さらに放置して完熟させ、 繊維がしっかりするまで育てます |

ヘチマの実を食用・タワシ用に活かす方法

- 若いうちは炒め物や味噌汁に使えるほか、煮物やスープ、ヘチマチャンプルーなどにも活用できます。クセがなく柔らかい食感が特徴で、子どもから大人まで楽しめます。

- 皮をむいて加熱するだけで、とろけるような食感になるため、シンプルな調理でもおいしく仕上がります。

- 完熟した実は、タワシやスポンジとして再利用できます。中の繊維は水はけがよく、天然素材としてお風呂用やキッチン掃除にも最適です。

- 完熟後はしっかり乾燥させることで、長期間保存も可能。自然由来のエコグッズとしても注目されています。

ヘチマ水やスポンジ作りに挑戦

ヘチマ水の作り方と使い道

- 完熟した実を縦に切り開き、中の繊維とともに水分を取り出します。このとき出てくる液体が「ヘチマ水」です。

- 繊維部分と液体を分け、液体は茶こしやガーゼなどでこして、不純物を取り除きます。

- きれいなビンやボトルに入れて、冷蔵庫で保存しましょう。できるだけ新鮮なうちに、1週間以内を目安に使い切ります。

- 保存料を加えない場合は、早めに使うことをおすすめします。必要に応じて冷凍保存も可能です。

- 手作り化粧水(グリセリンやアロエエキスを混ぜるとしっとり感UP)

- 虫刺されや日焼け後のスキンケア

- 石けんやシャンプー作りの素材として

- 植物の葉の拭き取り用としても便利

家庭でできる簡単ヘチマスポンジの作り方

- 完熟したヘチマの外皮をむきます。皮が固い場合は、1〜2日ほど水につけてやわらかくするとむきやすくなります。

- 中の繊維を丁寧に取り出し、水でよく洗って果肉や種を取り除きます。

- 軽く絞ってから、風通しの良い日陰で2〜3日以上しっかり乾かします。完全に乾燥すれば完成です。

- 使いやすい大きさにカットして、お風呂用やキッチン用などに分けて利用しましょう。

好みの形にカットして、ひもを通せば吊り下げ用スポンジにもなります。ちょっとしたラッピングをすれば、ナチュラルギフトとしてもおすすめです。

ヘチマ繊維の特徴とエコ活用

- 通気性と吸水性が抜群で、乾きやすくカビにくいのが特長です。

- 繊維が柔らかく肌に優しいため、ボディ用としても安心して使えます。

- プラスチック製品の代わりに使える環境にやさしい掃除グッズとして、エコ意識の高い家庭でも人気です。

- 生分解性があるので、使い終わった後はそのまま土に埋めて自然に還せるサステナブル素材です。

- 子どもとの共同作業や、夏休みの自由研究、クラフトワークにもおすすめ。自然の循環やリサイクルについて学ぶきっかけにもなります。

ヘチマの病害虫対策とトラブル解決

病害虫の予防方法と具体例

- 葉の裏や茎をこまめにチェックして、異常がないかを早めに発見しましょう。葉に黒い点や白い粉のようなものがあれば注意が必要です。

- アブラムシには牛乳スプレーが効果的です。牛乳を水で2倍に薄めてスプレーし、乾いた後に洗い流すと、窒息させる効果があります。

- 害虫は早めに手で取るか、自然派の防虫スプレー(唐辛子エキスや木酢液など)を使うと環境にも優しく、子どもがいる家庭でも安心です。

- ネットで覆うことで、チョウや蛾の侵入を防ぎ、卵の産み付けを減らす効果もあります。

葉が黄色くなる原因と対処法

- 水不足や肥料の与えすぎが原因になることがあります。水やりは毎日必要ですが、土の表面が乾いてから行うようにしましょう。

- 日当たりや風通しの悪さも黄色化の原因です。プランターの位置を見直すことで改善する場合もあります。

- 病気の場合は早めに摘み取ることが大切です。特にうどんこ病やベト病が疑われる場合、感染拡大を防ぐためにも感染葉は速やかに処分しましょう。

- また、葉の老化や自然な新陳代謝による黄色化もあるため、全体のバランスを見ながら判断することが重要です。

収穫前のトラブルを防ぐポイント

- 支柱が倒れないようしっかり固定しましょう。台風や強風が予想される日は、あらかじめ補強しておくと安心です。

- 実が大きくなりすぎたら早めに収穫することで、重さでツルが切れるのを防げます。特に複数の実が同時に大きくなると負担がかかりやすくなります。

- 実の重さによっては支柱だけで支えきれない場合もあるので、ネットやひもで吊るしてサポートする方法も効果的です。

- 水やり不足や肥料切れも収穫直前のトラブルにつながるため、最後まで丁寧な管理を心がけましょう。

ヘチマ栽培におすすめの肥料と土

適切な土の選び方と準備方法

- 野菜用培養土が最適です。水はけがよく、必要な栄養分もあらかじめ含まれているため、初心者でも安心して使えます。

- 土に腐葉土や堆肥を混ぜるとさらに良いです。腐葉土は土をふかふかにし、微生物の働きを活性化させます。堆肥はゆっくりと効く天然の栄養源となります。

- 鉢底には軽石や鉢底石を敷くことで、根腐れを防ぎ、通気性を良くします。

- 植え付ける前に土をよく混ぜ、数日間寝かせておくと、土の中の微生物が安定し、発芽や成長がスムーズになります。

肥料の種類と与える頻度

| 肥料の種類 | 与える頻度 | 特徴 |

|---|---|---|

| 化成肥料 | 2週間に1回 | 栄養バランスがよく、 持続的に効く |

| 液体肥料 | 週に1回 | 即効性があり、 葉や花の生育をサポート |

| 有機肥料 | 月に1回 | 土壌改良にも効果があり、 環境にもやさしい |

- 初期成長には有機肥料を中心に、成長期には化成肥料、実がついてからは液体肥料を組み合わせて使うと効果的です。

- 葉の色が薄くなったり、元気がなくなったと感じたときは、追肥のサインかもしれません。

- 肥料を与える際は、朝か夕方の涼しい時間に施すと植物への負担が少なく済みます。

追肥でヘチマの収穫量を増やすコツ

- 花が咲き始めたら追肥スタート。特に雌花がついたタイミングは栄養を必要とするので、忘れずに施肥しましょう。

- 土の乾燥を避けながら、根元にそっと施肥するのがポイントです。乾燥していると肥料焼けを起こす可能性があるため、施肥前後には水やりも行いましょう。

- 液体肥料は薄めてから使い、ジョウロなどで株元に均等に注ぎます。

- 実が大きくなってきた時期は、週1回の追肥に加えて、葉面散布(葉に直接肥料をスプレー)を行うと、全体の生育バランスが整います。

- 肥料の種類やタイミングを工夫することで、収穫量を大きく伸ばすことができます。

ヘチマ栽培におすすめの肥料と土

適切な土の選び方と準備方法

- 野菜用培養土が最適

- 土に腐葉土や堆肥を混ぜるとさらに良い

肥料の種類と与える頻度

| 肥料の種類 | 与える頻度 |

|---|---|

| 化成肥料 | 2週間に1回 |

| 液体肥料 | 週に1回 |

追肥でヘチマの収穫量を増やすコツ

- 花が咲き始めたら追肥スタート

- 土の乾燥を避けながら、根元にそっと施肥するのがポイント

まとめ

ヘチマは、プランターひとつからでも気軽に育てられる魅力的な植物です。日当たりや風通し、水やり、肥料のタイミングなど、ちょっとしたコツを押さえれば、初心者でも元気なヘチマを育てることができます。

グリーンカーテンとしての活用はもちろん、食用やタワシ、ヘチマ水など、多様な楽しみ方ができるのも魅力のひとつです。ぜひこのガイドを参考にして、季節を感じながら楽しくヘチマ栽培に挑戦してみてください。自然とのふれあいを通して、生活がちょっと豊かになるはずです。

ゴーヤ以外にも食べられるグリーンカーテンは人気です。上手に育てて、食卓を彩りましょう。

グリーンカーテンはちょっと大変そうだな。と思ったら、すだれやよしずで夏の涼を呼び込む手もありますよ。詳しくはコチラ。