「おかずをそのままお湯で温められたらラクそう…」

そんなときに思いつくのが、「ジップロックを湯煎できるのかな?」という疑問ではないでしょうか。

SNSでは「湯煎OK」「袋が溶けた」など、さまざまな声があり、実際どこまで安全なのか気になりますよね。

結論から言うと、旭化成ホームプロダクツの公式サイトでは「再加熱目的での湯せんは可能」とされています。

ただし、沸騰したお湯(100℃)での加熱調理は推奨されていません。

この記事では、旭化成の公式情報と、筆者自身の体験をもとに、

「ジップロック®湯煎」を安全に使うためのポイントや注意点をわかりやすく解説します。

「やってみたいけどちょっと不安…」という方でも安心して試せるよう、

温度の目安や、失敗しないコツまでしっかりお伝えします。

🧭 ジップロックは湯煎できる?【公式回答】

「ジップロック®」を販売している旭化成ホームプロダクツの公式FAQによると、

湯煎での使用は“再加熱目的であれば可能”と明記されています。

🔹公式回答の要点

・沸騰したお湯での加熱調理は推奨していません。

・お湯の温度が90℃を超えない範囲での再加熱・解凍はOK。

・袋が鍋の底や側面に直接触れると、変形・破損する恐れがあります。

つまり、「調理」ではなく「温め直し(再加熱)」の範囲内であれば、

ジップロック®を安全に湯煎で使うことができます。

公式の立場を確認しておくと、SNSなどの体験談とのギャップも理解しやすくなります。

🌡️ 耐熱温度と安全な湯煎温度の目安

ジップロック®に使われている素材(ポリエチレンやナイロン)は、

おおよそ耐熱温度90℃前後とされています。

ただし、沸騰したお湯(100℃)では袋の表面がやわらかくなり、

長時間入れておくと変形や破損の原因になります。

💡 安全ラインの目安

-

お湯の温度:80〜90℃

-

加熱時間:10分以内

-

鍋底に触れないよう、耐熱皿や網を敷く

こうした温度・時間を守ることで、袋の変形や破損を防ぎながら、

食品の再加熱を安全に行うことができます。

🧺 使っていいシリーズ/避けたいシリーズ

旭化成公式サイトでは、シリーズごとの耐熱特性にも言及があります。

ここを知らずに使うと、溶けやすい袋を誤って湯煎に使ってしまうケースもあります。

🧊 ジップロック® フリーザーバッグ

用途: 冷凍・湯煎・再加熱

特徴:

耐冷・耐熱性能が高く、再加熱にも向いています。

カレーやスープなどをそのまま湯煎できるタイプです。

🍲 ジップロック® スクリューロック(容器タイプ)

用途: レンジ・湯煎対応

特徴:

本体は湯煎OKですが、フタは外して使うのが安全です。

スープや下ごしらえの保存にも便利な万能タイプ。

🪶 ジップロック® ストックバッグ(海外製含む)

用途: 冷凍・短時間湯煎可

特徴:

製品によって耐熱温度に差があるため、

購入時・使用前にパッケージの表示を確認しましょう。

💡ポイント:

同じ「ジップロック®」でもシリーズによって耐熱温度や再加熱の可否が異なるため、

「どのシリーズか」をしっかり確認して使うのが安心です。

ジップロック ストックバッグ M 22枚 × 24箱 【旭化成ホームプロダクツ AsahiKASEI 100サイズ】【11466】

.

-

ストレージバッグ(保存用・薄手タイプ)

-

おにぎり用・お菓子用など簡易袋タイプ

→ 熱に弱く、変形・破損・溶解のリスクあり。

✅ まとめると

「公式がOKしているのは“再加熱”であり、“調理”ではない」

この線を守ることが、ジップロック湯煎を安全に使いこなす第一歩です。

.

☕ジップロックで湯煎するならここに注意!

公式サイトでは「再加熱ならOK」とされていますが、

実際にやってみると、温度や入れ方を少し間違えるだけで袋が変形したり、破れそうになったりすることがあります。

ここでは、筆者が実際に体験した“失敗例”をまじえながら、注意したいポイントと対策を紹介します。

🔥沸騰直後のお湯はNG。火を止めてから入れる

最初のころ、筆者がよくやってしまったのが「熱湯のまま入れてしまう」パターン。

お湯をグツグツと沸かしてすぐに袋を入れたところ、

表面がすぐにやわらかくなり、底が少し波打ってしまいました。

💡対策:

-

お湯を沸騰させたあと、火を止めて30秒〜1分待つ

-

目安は80〜90℃(湯気が静かに立つくらい)

-

鍋の蓋をして温度をキープするとより安定

ほんの10℃の違いで袋の持ちが変わるので、

「一呼吸おいて入れる」だけでも安心度がぐっと上がります。

🥄ジップロックを鍋底に直接つけない

湯煎中に袋が鍋底に触れると、そこだけ熱が集中して溶けやすくなります。

筆者も、カレーを温めたときに底の角がうっすら変色してしまったことが…。

💡対策:

-

鍋底に耐熱皿や小さな網を敷く

-

お湯の中で袋が“ふわっと浮く”ように入れる

これだけで、袋の変形リスクはほぼなくなります。

💧ジップロックの空気を抜きすぎない

空気を完全に抜いて密封すると、加熱中にお湯の圧で袋がへこんだり破けそうになったりすることがあります。

とくに液体を入れる場合は、ほどよく空気を残した方が安定します。

💡対策:

-

袋の上部に5mm〜1cmほど空間を残す

-

平らにならして中身を均一にする

⏱長時間放置しない

10分以上お湯に入れたままにすると、袋の耐熱限界を超え、やわらかく変形することがあります。

筆者も以前、冷凍スープを温めながら別の家事をしていたら、

気づけば袋の形がくにゃっと…。

💡対策:

-

5〜7分を目安にタイマーで管理

-

沸騰を繰り返さず“余熱調理”で温める

袋は想像以上に熱を保持するので、長く入れる必要はありません。

🧤取り出すときのやけどに注意

温め終わった袋のジップ部分は非常に熱く、

中の蒸気が一気に出てくることもあります。

焦って開けようとすると、熱気で指を火傷することも。

💡対策:

-

トングや菜箸で静かに取り出す

-

少し冷ましてからハサミで角をカット

🍛筆者の失敗から学んだこと

最初に失敗したのは、冷凍したカレーをそのまま熱湯に入れたとき。

表面だけ温まって中は冷たいまま、袋の底が波打ってしまいました。

火を止めてから入れるようにしてからは、形が安定して中まで均一に温まるように。

“ほんの10℃の違い”が袋の寿命を左右するのを実感しました。

小さな手間を惜しまないことが、いちばんの安全策。

「あの失敗があってよかった」と思えるようになるのも、

何度か試して“ちょうどいい感覚”をつかんでからでした。

🌿まとめ:

-

沸騰直後ではなく“火を止めてから”が安全ライン

-

鍋底に触れさせない・空気を少し残す

-

長時間放置せず、タイマーを使う

この3つを守るだけで、ジップロック®湯煎はぐっと安心に。

「やってみたいけど怖い」と感じている方にも、自信を持っておすすめできます。

.

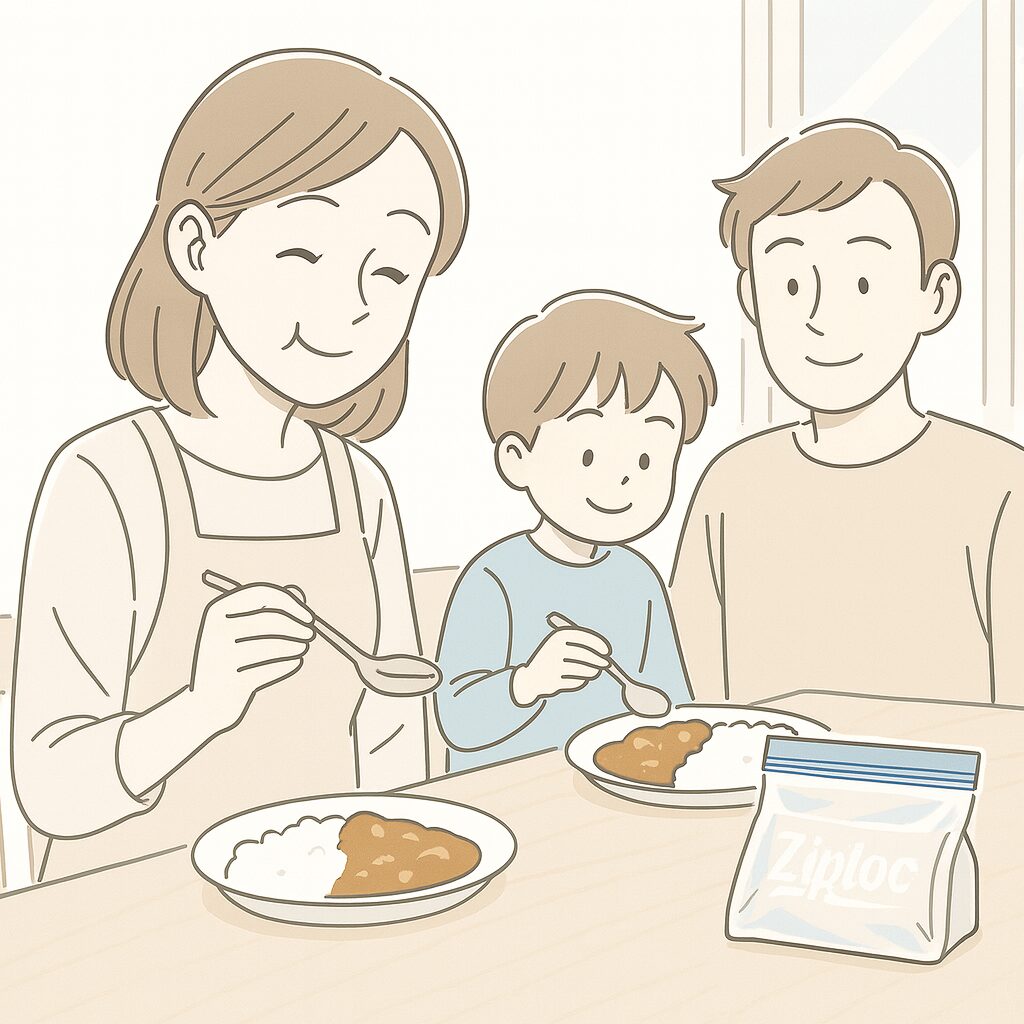

🍲再加熱なら便利!ジップロック湯煎のやり方

正しい温度と手順を守れば、ジップロック®湯煎は驚くほど手軽。

忙しい朝やお弁当準備の時短にも役立ちます。

ここでは、安全で失敗しにくい基本の手順と、筆者が実際にやってみてわかった“ちょっとしたコツ”を紹介します。

🍳準備するもの

-

ジップロック® フリーザーバッグ(耐熱タイプ)

-

鍋(深さのあるもの)

-

温度計(または湯気の立ち具合でOK)

-

耐熱皿または小さな網(鍋底用)

-

トング・ハサミ

💡ポイント:

袋は一度使い切りが基本。

再利用するとにおいや雑菌が残ることがあるため、清潔さを優先しましょう。

💦手順① 食材を入れて密封する

再加熱したいもの(カレー・スープ・お弁当おかずなど)を袋に入れ、

空気を少しだけ残してジップを閉じます。

-

液体なら袋の3分の2まで

-

固形なら平らにならして薄くする

💬体験メモ:

最初はパンパンに詰めすぎて、袋が沈み切らず失敗しました。

ほんの少し余裕をもたせると、湯の中でふわっと動き、

熱が均等に伝わることを実感しました。

♨️手順② お湯を沸かして、火を止める

鍋にお湯を沸騰させたら、必ず火を止めてから袋を入れます。

30秒〜1分待つことで、温度が約80〜90℃に下がり、安全な湯煎ラインに。

💡目安:湯気が静かに立つくらいがベスト。

沸騰直後の“バチバチ”音がなくなったタイミングが理想です。

🫧手順③ お湯に袋を浮かべて温める

鍋底に耐熱皿を敷き、袋を浮かせるように入れます。

加熱時間の目安:

-

冷凍ごはん → 約3〜4分

-

カレー・スープ → 約5〜7分

-

下味冷凍おかず → 約8〜10分

💬体験メモ:

カレーを温めるとき、5分経っても中心が冷たくて焦ったことが。

軽く袋を動かすだけで全体が均一に温まりました。

“静かにゆらす”のがコツです。

🧤手順④ トングで取り出し、ハサミで開封

お湯から出すときは、袋がかなり熱いので要注意。

トングで静かに持ち上げ、ジップ部分が冷めてからハサミで角をカット。

💡体験メモ:

すぐ開けようとして湯気であわてたことが。

10秒だけ置くと、袋の中の圧が落ちてスムーズに開けられます。

❓よくあるQ&A

Q. お湯が濁ってしまったのは失敗?

A. 袋の外側に調味料や油分がついたまま湯煎すると、お湯が白く濁ることがあります。

入れる前にサッと拭き取るだけで防げます。

Q. 湯煎中に袋が浮いてしまう!

A. 空気を少し残しすぎると浮きやすくなります。

浮くときは、お皿で軽く押さえるか、耐熱ボウルで固定するのも◎。

Q. 袋を何回か使ってもいい?

A. におい・菌・油分が残りやすいので基本は使い切り。

食品衛生的にも1回で交換が安心です。

🌷筆者の実体験メモ

朝の忙しい時間に、冷凍スープをジップロック湯煎で温めてみました。

80℃ほどのお湯で5分。袋も変形せず、味もそのまま。

鍋で直接温めるよりも焦げつきがなく、洗い物が“ゼロ”になりました。

沸騰直後のお湯では袋がふにゃっとして心配でしたが、

温度を少し下げるだけで安定感がまるで違いました。

“焦らず、静かに温める”──これが成功のいちばんのコツです。

☕まとめ:

-

火を止めてから入れる

-

袋を動かしてムラを防ぐ

-

取り出すときは慌てない

たったこれだけで、ジップロック®湯煎は驚くほど失敗しにくくなります。

使いこなせば、忙しい日こそ「お湯を注ぐだけ」で温かい食卓に。

.

🍱湯煎でおすすめの使い方&便利レシピ

正しい方法を守れば、ジップロック®湯煎は「忙しい日こそ助かる」調理法になります。

電子レンジのようにムラにならず、鍋を汚さない。

ほんの数分で“できたて感”を取り戻せるのが魅力です。

ここでは、筆者が実際に試して「これは便利!」と感じた湯煎メニューと、

失敗しやすい料理の見分け方を紹介します。

🍚冷凍ごはんの再加熱

冷凍したごはんをそのまま湯煎すると、ふっくら食感がよみがえります。

お湯は火を止めてから入れ、3〜4分ほど温めるだけ。

電子レンジよりも水分が抜けにくく、冷めてもおいしいのがポイント。

💬体験メモ:

最初はお湯に入れても中が硬くて焦りましたが、

火を止めてから少し放置する“余熱温め”に変えたら、ふんわりに。

「おにぎり用にちょうどいい」と家族にも好評でした。

🍛カレー・スープ・シチューなどの再加熱

カレーやスープは、焦げ付きやすい鍋で温め直すよりも湯煎が断然ラク。

お湯を80〜90℃に保って5〜7分温めれば、

袋の中でムラなく温まり、香りもそのままです。

💬体験メモ:

冷凍スープを湯煎したら、味のバランスが崩れずまろやか。

鍋にこびりつかないだけで「洗い物がない日」は本当に快適です。

💡コツ:

-

油分の多いカレーは袋の外側を軽く拭いてから入れる

-

再加熱後は袋ごとお皿にのせて開封すると安全

🍗下味冷凍したおかずの“半解凍”にも便利

湯煎で下味冷凍を少しだけ解凍しておくと、

フライパンに移したときの火の通りが均一になり、味もしっかり染み込みます。

💬体験メモ:

冷凍していた鶏むね肉を5分だけ湯煎してから焼いたら、

いつもよりジューシーに仕上がりました。

“カチカチのまま焼かない”だけで、仕上がりが全然違います。

⚠️注意:

湯煎は「解凍補助」として使い、完全な加熱調理はNG。

生肉・生魚の中心温度が上がりにくいため、必ずフライパンや鍋で仕上げましょう。

🥢お弁当や作り置きおかずの温め直し

前日の作り置きおかずや冷凍ストックを湯煎すれば、朝のお弁当作りが一気にラクになります。

袋のままお湯に入れるだけなので、電子レンジの順番待ちも不要。

💬体験メモ:

いつも朝の台所が混雑していたのに、湯煎を取り入れてからはスムーズ。

“袋のまま温めて詰めるだけ”で、時間に余裕が生まれました。

🍼離乳食や介護食の温めにも◎

少量の食材を安全に温めたいときにも、湯煎は大活躍。

鍋に直接入れずに済むので、衛生的で温度調整がしやすいのがメリットです。

💡コツ:

-

袋の外側を清潔に保つ

-

温度を上げすぎず、60〜70℃ほどのぬるま湯でもOK

🚫湯煎に向かない料理と注意点

| NG食材・料理 | 理由 |

|---|---|

| 油分の多い料理 (照り焼き・唐揚げ) |

高温で袋がやわらかくなりやすい |

| 糖分の多いソース (みりん・砂糖ベース) |

袋表面が焦げ付きやすい |

| とろみ系 (あんかけ・カレーのルー部分) |

熱ムラが起きやすい |

| 生肉・魚をそのまま調理 | 中心温度が上がりにくく、 食中毒のリスク |

| 長時間加熱 | 耐熱限界を超えて袋が変形する恐れ |

💬筆者メモ:

一度、照り焼きチキンを湯煎したときに袋の角がやわらかくなってしまいました。

「調理ではなく再加熱」と意識することが大切です。

🏕️非常時やアウトドアでも活躍

ジップロック®湯煎は、防災時やキャンプ調理にも役立ちます。

火やガスが限られた環境でも、袋のまま温めれば温かい食事が可能。

鍋を汚さずに済むので、節水にもつながります。

💬体験メモ:

停電のとき、ガスコンロとお湯だけでスープを温めてみたら、

「温かい食べ物があるだけで安心感が全然違う」と実感しました。

ジップロック®は、日常だけでなく“もしもの備え”としても頼もしい存在です。

🌿まとめ:

-

冷凍ごはんやスープは短時間でふっくら復活

-

下味冷凍は“解凍補助”として活用

-

生肉・油分の多い料理はNG

-

非常時にも役立つ万能アイデア

湯煎を上手に取り入れれば、「食べる手間」だけでなく「片づけの手間」まで軽くなります。

使い方次第で、毎日のごはん時間が少しやさしくなる──そんな調理法です。

.

🚫湯煎しないほうがいい食材と理由

湯煎はとても便利ですが、すべての料理に向いているわけではありません。

中には、袋が溶けたり、加熱ムラが出てしまうものもあります。

ここでは、筆者が実際に試して“これは避けたほうがいい”と感じた食材を紹介します。

🍖油分の多い料理(照り焼き・唐揚げ・シチューなど)

油分や糖分が多い料理は、湯煎中に袋の表面温度が上がりすぎて変形することがあります。

特に照り焼きやソース系は、溶けやすくベタつく原因にも。

💡再加熱は短時間にとどめ、仕上げはフライパンで温め直すのがおすすめです。

🍯粘度が高いソースや餡

カレーやあんかけなど“とろみ系”の料理は、内部の熱がこもりやすく、

外側だけが高温になることも。

結果として、袋の一部だけ変色・破損するケースがあります。

🥩生肉・生魚の加熱調理

湯煎では中心温度が上がりにくいため、完全調理には不向きです。

見た目が火が通っていても、中が半生のままということも。

食中毒予防の観点からも、ジップロック®は「調理」ではなく「再加熱・解凍」での使用を心がけましょう。

⏳長時間の加熱や煮込み料理

ジップロック®の耐熱温度は約90℃。

沸騰したお湯や長時間加熱を続けると、袋の劣化や変形につながります。

湯煎時間は10分以内を目安にするのが安全です。

.

❓よくあるQ&A

Q1. 湯煎中に袋が浮いてしまいます。どうすればいいですか?

A. 空気を抜きすぎると、湯圧で袋が潰れたり動いたりして浮いてしまうことがあります。

少しだけ空気を残して密封すると、ふわっと安定して沈みます。

それでも浮く場合は、袋の上に小皿を軽くのせるのがおすすめ。

お湯の流れを邪魔せず、袋全体が静かに温まります。

Q2. 湯煎したお湯を再利用しても大丈夫?

A. 同じお湯を何度か使うと、袋についた油分や調味料が溶け出して雑菌が繁殖しやすくなります。

特に食品を扱ったあとのお湯は、その都度捨てて入れ替えるのが安心です。

筆者も一度、お湯を再利用してにおいが気になった経験があり、それ以来は一回ごとに新しいお湯を使うようにしています。

🌿ほんの小さな工夫で、「うまくいく・失敗しない」がぐっと増えます。

湯煎は手軽だからこそ、清潔さと温度管理を意識することが大切です。

あわせて読みたい関連記事

🌿手作りソーセージの腸の代わりになるもの11選。ライスペーパー&ラップで簡単。本格レシピ付き。

.

🌸まとめ|“再加熱”として使えば、安全で便利な時短調理法

「調理」ではなく「再加熱」。

この意識さえあれば、ジップロック®湯煎は忙しい日の味方になります。

筆者自身も最初は、「袋が溶けたらどうしよう」「本当に安全なの?」と不安でした。

けれど、温度と時間を守るようにしてからは、袋が変形することもなく、

“あ、これなら大丈夫”と心から思えるようになりました。

今では、朝の冷凍スープや作り置きおかずを温めるのが習慣。

鍋を汚さず、お湯を注ぐだけで一品完成する──

その手軽さが、日々の暮らしを少しやさしくしてくれています。

💡ジップロック®湯煎で守りたい3つのポイント

お湯は80〜90℃、火を止めてから入れる

鍋底に直接つけず、皿や網で浮かせる

“調理”ではなく“再加熱”の範囲で使う

たったこれだけで、安全性も味の仕上がりもぐっと安定します。

慣れてくると、「もう鍋で温めるよりラク」と感じるはず。

🌿正しい使い方を知れば、

忙しい朝も、疲れた夜も、

お湯ひとつで“ほっとできる時間”をつくれます。

🌿📘この記事について(免責・商標表記)

※本記事は旭化成ホームプロダクツ株式会社の公式情報(FAQ・製品ページ)をもとに、筆者の体験を交えて執筆しています。

※「ジップロック®」は旭化成ホームプロダクツ株式会社の登録商標です。

※内容は一般的な使用方法を紹介したものであり、実際の使用にあたっては各製品パッケージの表示を必ずご確認ください。

※本記事で紹介する方法は“再加熱”を目的としたもので、“調理目的”での使用は推奨していません。

ジップロック ストックバッグ M 22枚 × 24箱 【旭化成ホームプロダクツ AsahiKASEI 100サイズ】【11466】