― 返す?スルー?今どきの“非対面マナー”と印象アップのコツ ―

引っ越しシーズンになると、ふとポストの中に「このたび〇〇号室に越してきました」と書かれた小さなカードやお菓子が入っていること、ありますよね。

「えっ、返したほうがいいの?」「誰かわからないけど無視したら失礼?」と、思わず戸惑ってしまう人も多いはず。

ここ数年、“ポストに挨拶を入れるスタイル”が新しい定番になりつつあります。

ただ、非対面の分、相手の意図が読めずに迷うのも事実。

この記事では、実際の心理背景、防犯の視点、地域差、返事をする時の自然な文例

を交えて、気まずくならない対応をやさしく解説します。

なぜ引っ越し挨拶の「ポスト投函の挨拶」が増えているの?

以前は「引っ越し挨拶=直接訪問」が当たり前でした。

けれど最近は、“非対面”で済ませる人が増加しています。その背景にはいくつか理由があります。

① コロナ禍以降の“接触を控える”文化

感染症流行をきっかけに、「直接会うより、メモ+品物で気持ちを伝える」文化が定着しました。

今では、対面で訪ねることを“気を使わせる”と感じる人も多く、ポスト投函のほうがむしろスマートという見方もあります。

② 都市部や集合住宅の生活スタイル変化

共働きや単身世帯が増え、日中在宅していない家庭が多い現代。

「何度訪ねても会えない」「逆に迷惑になるかも」という事情から、手渡しよりポスト派を選ぶ人が増えています。

③ “マナー意識”の多様化

「挨拶したいけど、突然訪ねるのは失礼かも」と考える若い世代も多く、

“控えめな優しさ”としてポスト投函を選ぶケースも。

つまり、「会わない=礼儀知らず」ではなく、「相手を思って」非対面にしている人もいるんです。

.

「ポストに挨拶が入ってた」時の最初のチェックポイント

ポストに入っていたカードや小包を見て、まず確認しておくと安心な点を3つ紹介します。

① 名前・部屋番号の有無

名前や部屋番号が書かれていれば安心ですが、書かれていない場合もあります。

匿名だと不安になる人も多いですが、「恥ずかしくて名乗らなかった」ケースも意外と多いです。

もし気になる場合は、

・管理人さんや管理会社に「新しい方が入られたみたいですが」と聞いてみる

・一応封筒を保管しておく(何かあった時に確認できるように)

など、“確認だけしておく”対応で十分です。

② 品物の内容

定番はタオルやお菓子、洗剤など。

明らかに高価なものが入っていた場合だけ、「一言お礼」を添えると丁寧な印象になります。

③ 挨拶文のトーン

手書きか印字か、敬語かカジュアルか。

文面が温かければ「感じのいい方だな」と受け取り、逆に無記名や味気ない印刷だけなら“全世帯向け”の簡易挨拶と考えてOKです。

.

返す?返さない?迷ったときの判断基準

「挨拶がポストに入ってたけど、返した方がいいのかな?」

多くの人が最初に悩むのが、この“お返し問題”。

特に、相手が顔見知りでない場合や、会う機会が少ない集合住宅では判断がむずかしいですよね。

でも実は――

迷うのは「常識がないと思われたくない」という心理から。

つまり、気をつかえている時点で、すでに印象は悪くありません。

🧭① まず考えたいのは「相手の目的」と「環境」

相手がなぜ挨拶状を入れたのかを想像すると、対応の方向性が見えてきます。

-

同じマンションの住人

→ ご近所の安心感づくり -

上下・隣接の部屋

→ 生活音などの配慮メッセージ -

一軒家エリア

→ 町内会や防犯意識の共有

こうした“目的”が感じられる場合は、返す=関係を丁寧に始める第一歩。

逆に、明らかに一方的・広告的な文面ならスルーでOKです。

🧺② 状況別に考える「返す・返さない」の基準

🩵 1. 同じ建物・上下左右の住人の場合

→ できれば一言返すのが理想。

「ご丁寧にありがとうございます」と笑顔で伝えるだけでも印象◎。

会えない場合は、ちょっとしたメモをポストに入れてもOKです。

例:「ご丁寧にありがとうございました。これからよろしくお願いいたします。」

この一文だけでも、“人柄が伝わるお返し”になります。

💛 2. 顔を合わせる機会がほとんどない集合住宅の場合

→ 無理に返さなくても大丈夫。

最近では「防犯のため、ポストだけで済ませたい」という人も多いです。

そのため、スルーされた側も「こういう時代だから仕方ない」と受け止めるケースが大半です。

ただし、廊下やエントランスで偶然会えたときに

「先日はありがとうございました」と軽く声をかけるだけで、印象がぐっと良くなります。

💬 3. 一軒家・町内会つながりがある場合

→ できる範囲で“返す”方が◎。

町内会や自治会を通じての交流があるため、

あとで「ご挨拶をしなかった人」として浮いてしまうことも。

お菓子やタオルなどを渡す必要はありませんが、

一言カードを添えてポストに入れておくと印象がとても柔らかくなります。

⚖️③ 「返す」「返さない」どちらにもメリットはある

| 行動 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 返す | 丁寧で安心感を与える。 のちのトラブル防止にも◎ |

タイミングが遅すぎると 気まずく感じることも |

| 返さない | 無理なく自然体でいられる。 防犯面でも安心 |

会ったときの 一言フォローが大切 |

どちらを選んでも、「相手にどう思われるか」より「自分が心地よいか」を基準にすると失敗しません。

🕊④ 迷ったときの“ひと呼吸ルール”

返すかどうか悩んだときは、

「いま返したいと思えるか」を基準に考えてみてください。

・まだ迷う → 一晩置いて考える

・不安や警戒心がある → 返さず保留

焦らず、“自分のペース”でいいのです。

挨拶は義務ではなく、「暮らしを気持ちよくするための工夫」だから。

💡ここまでのまとめ

返す・返さない、どちらにも正解はありません。

ただ、どちらを選んでも「感じよく終える工夫」を添えれば、それが正解になります。

無理のない範囲で、「ありがとう」を形にできるやり方を見つける。

それこそが、いまの時代の“引っ越し挨拶マナー”です。

.

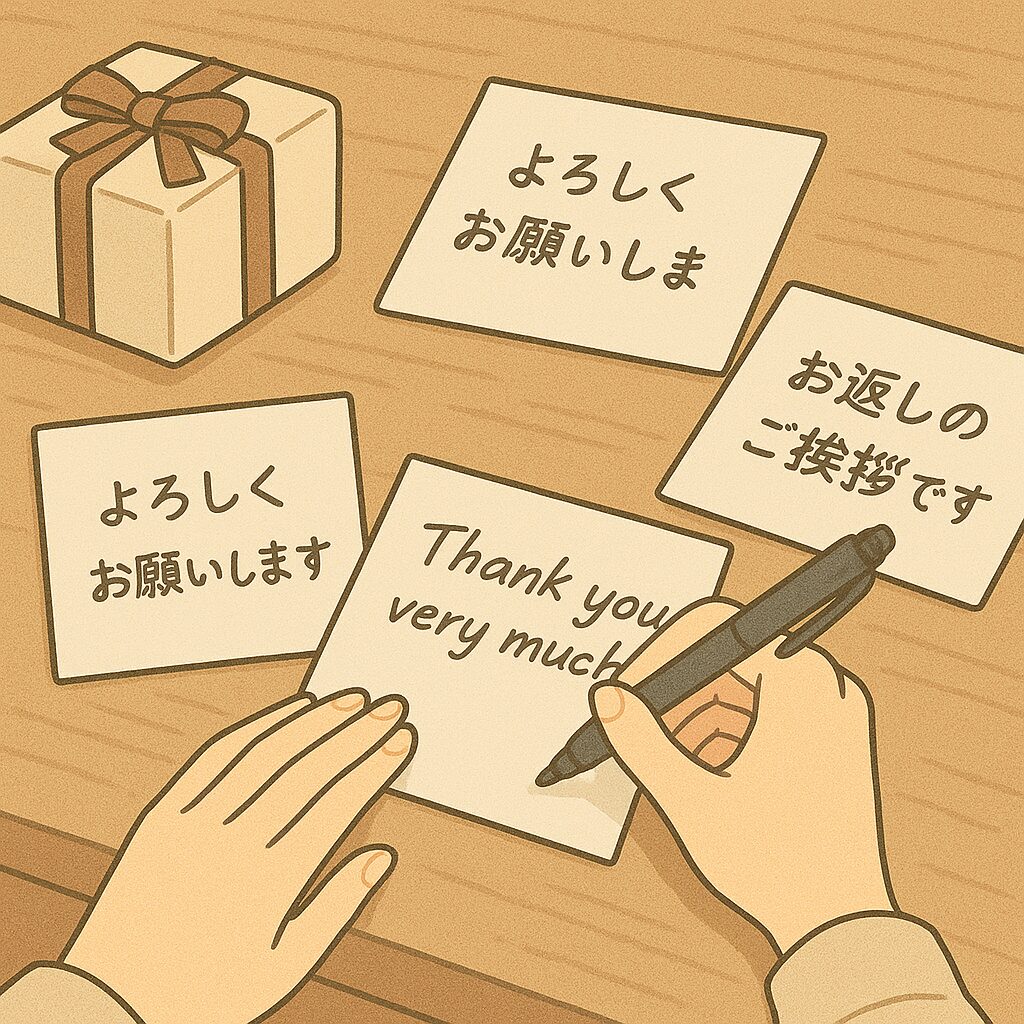

自然で印象のいい返事の仕方

「返事をする」といっても、堅苦しいことをする必要はありません。

ポイントは、“感謝を伝える+気を遣わせない”の二つだけ。

ここでは、場面別に自然で感じのいい対応を紹介します。

🕊① 直接会えたときは「短く・明るく・笑顔で」

顔を合わせたときは、長い言葉よりもトーンと表情が大事です。

「こんにちは。先日はご挨拶いただき、ありがとうございます。」

「こちらこそ、よろしくお願いしますね。」

ほんの一言でも、明るい声と笑顔があれば十分伝わります。

相手が忙しそうなら、立ち止まらず“すれ違いざまに一言”でもOK。

「丁寧に返そう」と意識しすぎるより、自然な生活の延長で話すのが一番印象的です。

💡時間帯別の一言例

-

朝

「おはようございます。ご挨拶ありがとうございました!」 -

夕方

「こんばんは。先日はどうも、助かりました。」 -

週末

「この前のご挨拶、ありがとうございました。新しいお住まい慣れましたか?」

小さな言葉でも、“覚えていてくれた”という印象を残せます。

💌② 会えないときはポストメモでさりげなく

「直接会えない」「なんとなく話しかけづらい」という場合は、小さなメモを返すのがおすすめです。100円ショップなどで売っているミニカードに、手書きで一言添えるだけで十分。

「このたびはご丁寧なご挨拶をありがとうございました。

お互い気持ちよく過ごせたらうれしいです。」

文章の最後を“〜うれしいです”“〜助かります”など柔らかく終えると、やさしい印象になります。

文字が苦手でも、丁寧に書く姿勢が相手の心に残ります。

☕③ 家族世帯と一人暮らしでの対応の違い

家族世帯では、誰かが代表して挨拶してもOK。

たとえばお子さんと一緒に出会ったときに「先日はありがとうございました」と軽く伝えるだけでも、

相手に安心感を与えます。

一人暮らしの場合は、ドア越しの会話や夜間の訪問は避け、

安全第一で“ポスト返し”を。

「感じよく返す」と「防犯意識を持つ」を両立させましょう。

🌸④ 緊張してしまう人へのアドバイス

初対面で話すのが苦手な人は、“目を合わせてにっこり”+“一言だけ”でも大丈夫。

無理に長く話そうとするとぎこちなくなるので、

「ご丁寧にありがとうございました」

この一言を“ゆっくり・はっきり”言うだけで、十分感じよく伝わります。

ポイントは、「話そう」ではなく「伝えよう」という気持ち。

自然体の言葉ほど、心に残るものです。

🪄ここまでのまとめ|“形式より気持ち”で返す

返し方に正解はありません。

声をかけても、メモでも、タイミングが遅れても大丈夫。

大切なのは、「ありがとう」の気持ちを自分の言葉で返すこと。

“丁寧すぎず、でも心は込めて”が、いちばん印象のいい返事です。

.

名前がなかった・不審だった場合の対応

ポストに入っていた挨拶状を開けてみたら、名前も部屋番号も書かれていない。

そんなとき、少しモヤッとした不安を感じたことはありませんか?

引っ越し挨拶の多様化が進む今、

「誰からかわからない挨拶」や「不審に見える投函物」も増えています。

だからこそ、まずは“自分の安心を守る対応”が大切です。

🕊① 名前がない=「全戸配布型」かもしれない

名前が書かれていない挨拶文は、

実は「一棟まるごと配布」の簡易型ケースが多いです。

新築マンションやアパートでありがちなのが、

「全員に同じ文面をポスティングして、あとで会えたら直接ご挨拶する」というスタイル。

つまり、“悪気のない略式挨拶”の可能性もあります。

・無理にお礼を探さない

・しばらく保管しておき、後日名前がわかったときに軽く声をかける

🏠② 少しでも不審に感じたら「開けない・触れない」

封筒に違和感がある、内容が曖昧、印刷が不自然――

そんなときは開封せず、そのまま処分でOKです。

最近では、ポスティング業者が「引っ越し挨拶風」に見せかけて

広告を配るケースも。

また、まれに住所確認や個人情報収集を目的とした投函もあるため、

“感じた違和感”は正解のサインです。

💡封筒や文面に下記のような特徴があれば注意

-

フリーメールアドレス・QRコード付き

-

電話番号やSNSへの誘導

-

明らかにコピーされた印刷だけの紙

これらは挨拶ではなく広告・勧誘の可能性が高いです。

☕③ 「でももし本当に挨拶だったら…」と悩むときは

「スルーしていいのかな」と不安になる気持ちも自然です。

そんなときは、“確認するけど追いかけない”のがコツ。

-

管理人さんや管理会社に「新しい方が入られたみたいですが」と聞いてみる

-

もし明らかに危険な内容なら「ポストにこういう紙が入ってました」と相談

行動にうつすことで、不安が小さくなります。

相手を探すのではなく、“自分を守る確認”と考えてOKです。

🧡④ 実際にあった「少し怖いけど冷静に対処できた話」

「名前なしの封筒が入っていて、

開けたら“近所の清掃活動に参加しませんか”というチラシでした。

でも連絡先が個人のSNSで、少し怖くて…管理人さんに相談したらすぐに全戸注意喚起が出ました。」

このように、“相談する勇気”が自分と他の住人を守ることもあります。

誰かに話すだけでも、気持ちが軽くなりますよ。

🌿⑤ 「疑う」ことは失礼ではない

とくに女性の一人暮らしや小さな子どもがいる家庭では、

警戒心を持つことが「自分と家族を守るマナー」です。

相手の気持ちを大切にしつつも、

「安全のために確認する」ことを悪く思わなくて大丈夫。

“やさしさと警戒は両立できる”と心得ておきましょう。

💬ここまでのまとめ

名前がなくても、不審に見えても、慌てず冷静に。

必要なら専門の人に相談し、信頼できる情報源で判断すれば、それで十分です。

引っ越しの挨拶は本来“安心のきっかけ”のはず。

だからこそ、自分の安心をいちばんに守ることが、いまの時代の正しいマナーといえます。

.

地域によっても“返す文化”は違う

引っ越し挨拶のマナーは、地域によって驚くほど違います。

同じ日本でも、「返すのが当たり前」とされる場所もあれば、「返されたほうが気を遣う」と感じる地域もあります。

🏙① 都市部では“気を遣わせない距離感”が主流

東京や大阪などの都市部では、

「返事しない=失礼」ではなく「お互いに干渉しない気づかい」と捉えられることが多いです。

マンション住まいでは生活リズムがバラバラ。

「相手の時間を奪わないように」と考えて、ポスト挨拶で完結させる人が増えています。

そのため、返すか迷ったら“軽いメモや笑顔の会釈”だけで十分。

都会では「気配り=距離を取ること」と言ってもいいでしょう。

🏡② 地方・田舎では“心のやりとり”を重視

一方で、地方や昔ながらの住宅地では、「人と人のつながり」が暮らしの安心そのもの。

手渡しの挨拶や、お菓子のやりとりが今も残っています。

相手の顔を見て「これからよろしくお願いします」と言葉を交わすことで、

「お互いに助け合える関係」が築かれるという考え方が根強いんです。

返事をするときは、

「先日はご丁寧にありがとうございます」などの一言でOK。

あいさつをきっかけに、

地域コミュニティに自然と溶け込めることもあります。

🌿③ 新興住宅地・転勤族エリアは“どちらの文化も混ざる”

最近は、地方でも新しい分譲地や転勤族の多いエリアでは、

「訪問よりもポスト派」「気づいたらお礼を言う派」が半々。お互いの価値観が違うからこそ、

“どちらでも失礼にならない”柔軟さが求められています。

たとえば、

「返す派」と「返さない派」が混ざっているマンションでは、会ったときに「先日はどうも」と笑顔で言うだけで十分。そのひと声が、文化の違いをやさしく埋めてくれます。

🕊④ 見極めのコツは“周りの空気感”

どの地域でも、いちばんの目安になるのは「まわりの住人の対応」。

お礼を返している人が多いなら軽く合わせ、誰も返していないなら無理に行動しなくても大丈夫。

「地域のペースに合わせる」ことが、最も礼儀正しいマナーです。

💬ここまでのまとめ

挨拶やお礼の形は違っても、根っこにあるのは「お互いを思いやる心」。

都会でも田舎でも、

“相手に負担をかけないやさしさ”が伝われば、それで十分です。

その地域の空気を感じ取りながら、あなたらしい形で返すことが、

いちばんスマートな対応といえます。

.

「気まずくならない」その後の付き合い方

引っ越し挨拶は、一度きりのやりとりで終わることが多いですが、

その後に訪れる“ちょっとしたすれ違い”や“沈黙”が気まずさのもとになることも。

でも、実は気まずさをなくすコツはとてもシンプル。

「相手のペースに合わせつつ、自分の暮らしを大事にする」だけでいいんです。

🕊① “沈黙=関係が悪い”ではない

会ってもあいさつが短い、目が合わない…そんな瞬間があると、

「嫌われたのかな?」と感じてしまうこともありますよね。

でも実際は、相手もただ照れていたり、忙しかったりするだけのことがほとんど。

ご近所関係は“会わない時間の長さ”より、“会った時の印象”がすべて。

たまに笑顔であいさつできるなら、それで十分です。

☕② “感じのいい人”は「無理をしない人」

長く穏やかに付き合っていくためには、

「好かれよう」より「無理しない」が大切。

相手の生活スタイルや距離感を尊重しながら、

-

すれ違いざまに軽く会釈

-

ゴミ出しのときに「おはようございます」だけ

そんな小さな積み重ねで、自然な信頼が生まれます。

“干渉しないやさしさ”こそ、現代のご近所マナー。

🏢③ マンション・戸建てで変わる“その後”

マンションの場合は、エレベーター・駐車場などで会う頻度が高い分、「軽い笑顔+一言」がいちばん心地よい距離感。

会話を広げすぎると逆に気を遣わせることもあるので、“あいさつ止まり”で終える勇気も持っておきましょう。

戸建ての場合は、庭先や回覧板などで話す機会もあるため、「お元気そうですね」などの一言を添えると好印象。相手が忙しそうなら、すぐ引き上げるのが礼儀です。

🌿④ “ちょっとした思いやり”が信頼をつくる

たとえば──

・強風の日に飛んできた洗濯物を拾ってポストに入れる

・夜遅くのゴミ出しを控える

・駐車場で会ったらライトを少し下げてあげる

そんな何気ない思いやりが、言葉以上に伝わります。

「あの人は気がつく人だな」と思われると、困ったときにも助け合える関係に発展します。

💬⑤ 気まずく感じたときのリセット方法

もし何か行き違いがあったときは、「ごめんなさい」と言うよりも、軽く笑って会釈するのが一番自然。謝るより“明るく再スタート”のほうが印象が早く戻ります。

気まずさは、“沈黙”ではなく“勘違い”から生まれるもの。

小さな笑顔が、また穏やかな日常に戻してくれます。

🌸ここまでのまとめ

その後のご近所づきあいは、仲良くなるより、気持ちよく共存すること。

お互いの生活を尊重しながら、あいさつと気づかいを続けるだけで、十分に信頼関係は育ちます。

.

こんな時どうする?よくあるQ&A

Q1. 挨拶品が高価だったら?

→ お菓子+メモなど軽いものを添えてお礼すればOK。高価品で返す必要なし。

Q2. こちらも近々引っ越す予定がある場合?

→ 無理に返す必要なし。「私も今度引っ越す予定です」と一言添えるだけでも印象が良いです。

Q3. 自分も今後、挨拶をするときは?

→ 同じように“ポスト投函型”でもOK。ただし、文面+名刺サイズの自己紹介カードを添えると安心感があります。

.

挨拶を一歩きっかけに、ご近所関係を広げるコツ

ポストに入っていた挨拶ひとつでも、それは“ご近所との小さなご縁”のはじまりです。

「わざわざお礼を返すのは大げさかな」と思うかもしれませんが、少しだけ“感じのいい関わり方”を意識すると、毎日の暮らしがぐっと安心であたたかくなります。

🕊① きっかけは“ひと声”から

たとえばゴミ出しの朝、エレベーターの中、郵便受けの前など。

すれ違ったときに「この前はご挨拶ありがとうございました」とほんの一言そえるだけで、関係の空気が柔らかくなります。

相手も「感じのいい人が住んでよかった」と安心するもの。

無理に話題を作らなくても、“声のトーン”と“表情”が印象を作ります。

💐② 季節の会話でふんわり距離を縮める

「最近涼しくなってきましたね」「桜きれいですね」

そんな一言でも、十分なコミュニケーションです。

相手が話しかけやすい雰囲気を感じ取ると、自然と次の会話へとつながっていきます。

とくに春や秋など季節の変わり目は、“気候ネタ”が会話のきっかけになりやすいタイミングです。

🏡③ 無理をしない“ちょうどいい距離感”を

ご近所付き合いには、得意・不得意があります。

親しくなりすぎて疲れてしまうより、

「あいさつだけの心地いい関係」を続けるほうが、長く穏やかに過ごせます。

気まずさを感じるときは、無理に話しかけず、すれ違いざまの会釈だけでもOK。

「この人とは距離を保ちたい」という直感も大切にしていいんです。

🌸④ “ご縁を育てる”という考え方

挨拶は、たった数秒のやりとりでも「安心」を生む魔法の行為。

最初の一歩をきっかけに、

-

雨の日に傘を貸しあった

-

荷物を受け取ってもらった

-

町内イベントで顔を合わせた

そんな小さな積み重ねが、暮らしをやさしく包みます。

ご近所関係は「仲良くなる」ことより、

“気持ちよく暮らすための共存”。

挨拶がその第一歩になれば、それだけで十分なんです。

.

ケーススタディで考える“こういうメモが来たらこう返す”

挨拶の内容は人それぞれ。

ここでは実際によくある3つのタイプをもとに、

「どんな対応が自然か」を紹介します。

🟢 ケース①:定番のていねい系メモ

「このたび〇〇号室に越してまいりました〇〇です。

どうぞよろしくお願いいたします。」

📌 おすすめの返し方:軽く一言でOK

「こちらこそよろしくお願いします。

ご丁寧なご挨拶をありがとうございました。」

→ 手書きのカードで返すと、印象がやわらかくなります。

お返しは不要ですが、もし会ったら笑顔で一言添えるのがベスト。

🟡 ケース②:簡潔な一文メモ+お菓子入り

「引っ越してきました。よろしくお願いします。」

📌 おすすめの返し方:短文メモ+ミニギフト

「ご丁寧にありがとうございます。

お互い気持ちよく過ごせたらうれしいです。」

→ お菓子に対して気を遣いすぎず、

個包装のティーや小さなタオルなどを添えてお返しすると好印象です。

🔴 ケース③:名前がなく、全世帯配布っぽいメモ

「引っ越ししました。よろしくお願いします。」(無記名)

📌 おすすめの対応:スルーしてもOK

→ 防犯のためにも、無理に探す必要はありません。

管理人さんが把握していれば「感じのいい方が入られたんですね」と話題に出すくらいで十分です。

💡ちょっと+αの気配り

どんなケースでも、「ありがとう」を自分の言葉で返すことが大切。

形式的になりすぎず、

「気持ちを受け取りました」という“あたたかさ”を残すのが理想です。

.

引っ越しの挨拶で実際にあった体験談・失敗談集

🗨 体験談①:スルーしたら、気まずくなった話

「最初に挨拶をもらったけど、忙しくて何もしなかったんです。

そしたら、ゴミ出しのときに何となく気まずくて…。

結局、半年後に勇気を出して『この前はどうも』と声をかけたら、笑顔で返してくれました。」

📘 教訓:

返事が遅くなっても、“今さらでも一言”で関係はやわらぎます。

時間がたっても「やっぱり気になってた」と伝えることで、印象が変わることも。

🗨 体験談②:軽いメモで印象アップ

「お菓子と一緒に“こちらこそよろしくお願いします”と一言メモを返したら、

エレベーターで会った時に“すごくうれしかったです”って言われました。」

📘 教訓:

“気軽なやりとり”が好印象につながる。

形式よりも、手書きや一言のあたたかさが心に残る。

🗨 体験談③:防犯意識が役立ったケース

「記名なしの封筒が入ってて、開けたら“新生活応援クーポン”って書いてあって…。

調べたら広告会社のものでした。ちょっと怖かったです。」

📘 教訓:

すべての“挨拶”が善意とは限らない。

不審な内容なら無理に返事せず、管理会社に報告してOK。

“感じのよさ”より“安全第一”を優先しましょう。

🗨 読者コメント

「私は犬の散歩中に“挨拶ありがとうございました”って言われて仲良くなりました」

「子どもの登校時に顔を合わせるようになって、自然に話すように」

「一度挨拶をスルーしたけど、引っ越し挨拶ってやっぱり大事だなと思いました」

📘 まとめ:

ちょっとしたやりとりが、人と人との距離を近づける。

“挨拶”は思った以上に、暮らしをあたたかくしてくれる存在です。

関連記事

📘 もらって困る、人からの贈り物。どうしてる?気まずくならない対処法7選。

📘 異動先にお菓子を配らないのは非常識?実は多い、いらない派の選択と後悔しない工夫

📘 最終出社日、お菓子いらない?配らなかった人たちの本音と後悔しない選び方

.

結び:緊張せず、自分のスタイルで「気持ちを返す」が正解

引っ越しの挨拶は、ルールよりも心の通い方が大事。

「返さなきゃ」と思うより、

「気持ちを受け取って、感じよく過ごそう」くらいで十分です。

ポストに挨拶が入っていた時――

それは“暮らしの入口”をたたく小さな手紙。

焦らず、緊張せず、あなたのペースで「ありがとう」を返せばOK。

相手の気持ちを尊重しながら、自分の暮らしを大切にする。

それこそが、今の時代の“ちょうどいいご近所マナー”です。