「今の小学校に通わせたいけれど、住所が違うから無理かも…」

そんなふうに悩む保護者の方は、年々増えています。

引っ越し予定や共働き、祖父母の家から通わせたいなど、家庭によって事情はさまざま。

でも“どう書けば伝わるのか”“どんな理由なら認めてもらえるのか”は意外とわかりにくいですよね。

私自身も、子どもの学区外通学を考えたときに、教育委員会の対応や書類の書き方で迷いました。

そこでこの記事では、実際に通りやすかった理由・書き方のコツ・自治体ごとの傾向をまとめています。

特に後半では、都市部と地方の違い・北陸/関東/関西など地域別の特徴も紹介しています。

この記事を読めば、あなたの家庭の事情に合った“伝わる理由の書き方”がきっと見つかります。

学区外通学とは?まずは基本をおさらい

学区外通学とは、本来決められた通学区域(学区)以外の小学校に通うことを指します。

市区町村によっては「指定校変更」や「区域外就学」と呼ばれることもあり、

原則として、教育委員会への申請と許可が必要です。

通常、子どもの住所(住民票)に基づいて「指定校」が決まりますが、

以下のような事情がある場合に、例外的に他の学校を選べる制度です。

代表的な申請理由(上位記事にも共通)

-

共働きで送迎の都合上、祖父母宅近くの学校を希望する

-

兄姉がすでに通っており、同じ学校に通わせたい

-

新居が建設中または転居予定で、通う予定校を先に希望したい

-

通学距離・交通事情など安全面の理由

-

医療・発達支援など特別な配慮が必要な場合

そのため、「評判が良い」「友達が多い」といった主観的な理由だけでは通りにくい点に注意しましょう。

.

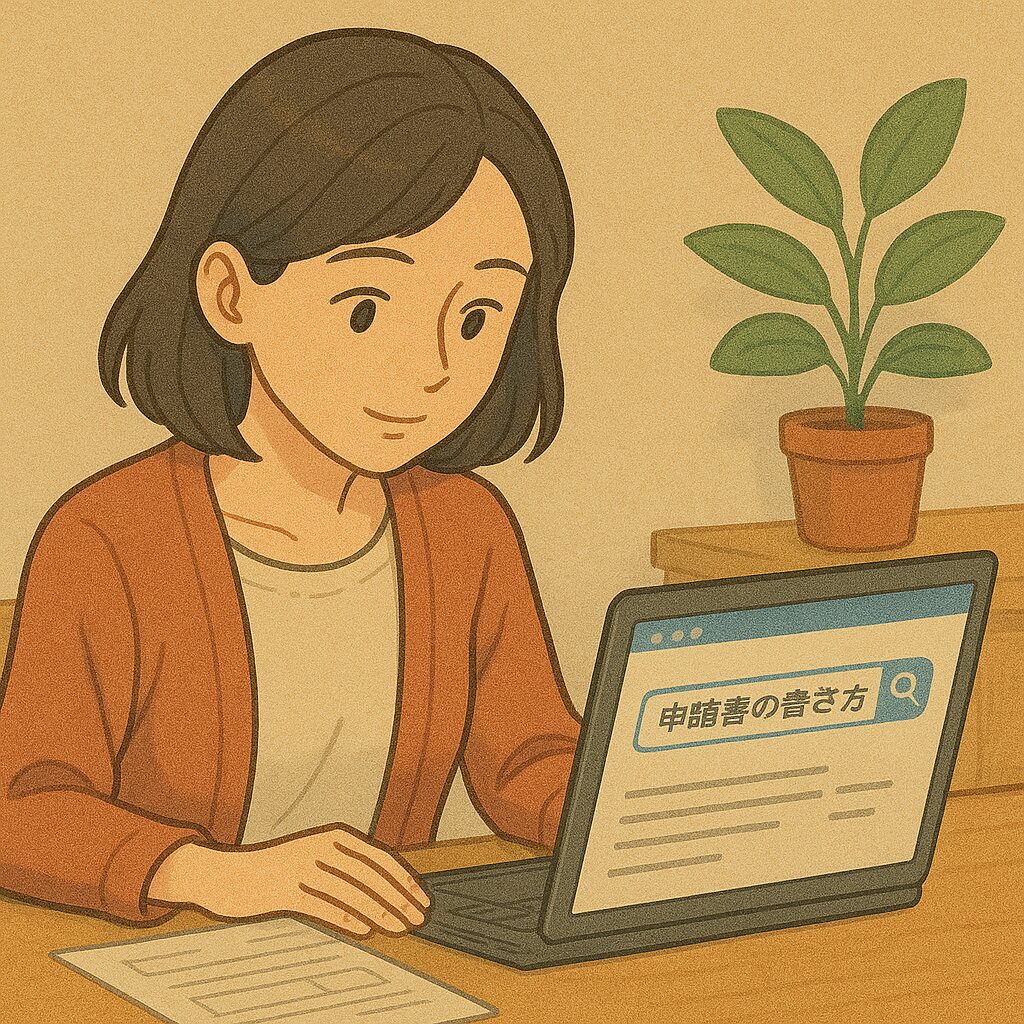

学区外通学理由書を書く前に知っておきたい基本ポイント

理由書(申請書)は、公的な書類として扱われます。

そのため、感情よりも客観性と具体性が大切です。

担当者が「この家庭なら認めても問題ない」と判断できるように、

次の3つを意識して書きましょう。

✅ 書くときの3つのコツ

-

事情を簡潔に説明する(長く書きすぎない)

→ 200〜300文字程度が読みやすい目安です。 -

“なぜその学校でなければならないか”を明確にする

→ 通学距離、安全面、家族の生活リズムなどを具体的に。 -

教育委員会に協力をお願いする丁寧な姿勢で締める

→ 「ご理解・ご配慮いただけますと幸いです」といった一文で印象が柔らかくなります。

.

学区外通学が通りやすい理由と通りにくい理由

学区外通学の申請が認められるかどうかは、「なぜその学校を希望するのか」の理由次第です。

教育委員会は、子どもの通学の安全性や生活の安定を最優先に考えて判断します。

そのため、生活上やむを得ない事情があるかどうかがポイントになります。

通りやすい理由(許可されやすいケース)

以下は、全国的にも認められやすいとされる代表的な理由です。

上位ブログで紹介されていた内容をすべてカバーしつつ、補足を加えました。

① 共働き・送迎の都合

-

保護者が共働きで、登下校時に祖父母の家や勤務先から送迎を行う必要がある場合。

-

通勤経路や勤務時間との関係で、指定校より別の学校の方が現実的なケース。

例文:

私たちは共働き家庭であり、登下校の時間帯に祖父母の家から通うことが多くなります。

安全面を考慮し、祖父母宅近くの〇〇小学校を希望いたします。

ご理解・ご配慮のほどお願い申し上げます。

② 兄姉が同じ学校に通っている

-

兄姉と一緒に登下校できることで、安全面・家庭内の負担軽減につながるため、認められやすい。

例文:

現在、兄(姉)が〇〇小学校に在学しており、行事や登下校の面で同じ学校が望ましいと考えております。

家族の生活リズムを安定させるため、学区外通学を希望いたします。

③ 新居建設中・転居予定

-

すでに転居計画があり、通う学校が明確に決まっている場合。

-

「〇月完成予定」「新住所〇〇市〇〇町」と具体的に書くと信頼性が上がります。

例文:

現在、新居を〇〇市〇〇町に建築中で、〇月には転居予定です。

子どもの環境を早期に整えるため、転居予定先の学区にある〇〇小学校を希望いたします。

④ 祖父母宅から通う(平日預けなど)

-

平日は祖父母宅で生活している場合、生活拠点が実質的に祖父母宅と見なされ、認められるケースが多い。

例文:

平日は祖父母宅で過ごしており、登下校を見守ってもらえる環境が整っています。

子どもの安全を考慮し、祖父母宅近くの〇〇小学校への通学を希望いたします。

⑤ 医療・発達支援など特別な事情

-

通院先や療育施設が特定の地域にある場合など。

-

診断書や通院証明書の提出が求められる場合も。

例文:

医療機関への定期通院があり、〇〇小学校が最も通いやすい場所にあります。

通院と学業の両立のため、学区外通学を希望いたします。

⑥ 通学距離・安全面(交通量・坂道・送迎不可など)

-

特に低学年では、坂道・交通量・通学時間などが考慮されやすい。

例文:

自宅から指定校までは交通量の多い道路を横断する必要があり、安全面に不安を感じております。

近隣の〇〇小学校は徒歩通学が可能な距離であり、安全面からこちらを希望いたします。

通りにくい理由(不許可になりやすいケース)

一方で、「希望は理解できるけれど、生活上の必要性が低い」と判断されると、

申請が認められないケースもあります。

以下のような理由は、根拠が弱いと見なされることが多いです。

-

「〇〇小学校の評判が良いから」「教育方針が合うと思うから」

-

「仲の良い友達がいるから」「先生が良いと聞いたから」

-

「制服がかわいい」「部活動が充実している」など主観的な理由

-

申請内容が抽象的で、家庭の事情が具体的に伝わらない場合

通りやすい申請書は、「感情的」ではなく「事実ベース」です。

教育委員会は“家庭の都合”よりも、“子どもの安全・安定・福祉”を重視しています。

✅ 理由が決まったら、次は「どう書けば伝わるか」が大切です。

→ 学区外通学理由書の書き方と通りやすいコツや例文を網羅した完全版

まとめ|“説得力のある理由”にするコツ

-

「誰が」「なぜ」「どのように困っているのか」を明確にする

-

感情を控えめに、生活の現実を描く

-

添付書類(勤務証明・通院証明など)で裏付ける

-

丁寧な語調で誠意を伝える

教育委員会の担当者は、1日に何通も理由書を目にします。

だからこそ、「なるほど、こういう事情なら納得できる」と思えるような、

誠実で具体的な説明が最も大切です。

.

学区外通学の理由別の書き方例

ここからは、実際に学区外通学の申請でよく使われる理由をもとに、

通りやすい理由+例文テンプレートを紹介します。

どのパターンも「家庭の事情を具体的に伝える」ことが大切です。

あなたの状況に合わせて、文中の部分を入れ替えて使ってくださいね。

① 共働き・送迎の都合による場合

保護者が共働きの場合、登下校時に祖父母宅を経由するなど、

生活リズム全体に関わる事情が多くあります。

そのため、教育委員会でも比較的理解されやすい理由です。

テンプレート:

私たちは共働き家庭であり、平日の登下校時には祖父母の家から通学することが多くなります。

勤務時間の関係上、指定校よりも〇〇小学校のほうが登下校の見守りがしやすく、安全面でも安心です。

以上の理由から、学区外通学を希望いたします。

ポイント:

-

「勤務時間」「送迎の実態」を具体的に書くと◎

-

祖父母宅の住所が同市内なら、より通りやすい傾向にあります。

② 祖父母宅から通う場合(実質的な生活拠点)

「平日は祖父母宅で過ごす」「放課後は祖父母が面倒を見ている」など、

生活の中心が祖父母宅にあるケースも、認められやすいです。

テンプレート:

平日は祖父母の家で過ごしており、登下校の見守りも祖父母にお願いしています。

祖父母宅近くの〇〇小学校が生活リズムに最も適しているため、

学区外通学を希望いたします。ご理解いただけますと幸いです。

ポイント:

-

「実際にどのくらい祖父母宅で過ごしているか」を明記。

-

生活の“中心拠点”であることが伝わると、説得力が増します。

③ 新居建設中・転居予定の場合

転居が確定している場合は、「時期」「住所」「予定校」を具体的に書くと安心です。

教育委員会は“今後の生活拠点”を重視して判断します。

テンプレート:

現在、新居を〇〇市〇〇町に建築中で、〇月には転居予定です。

転居先の学区にある〇〇小学校で生活リズムを整えたいと考え、

学区外通学を希望いたします。

ポイント:

-

「建築中」や「契約済み」など進行状況を添えると信頼性UP。

-

契約書や建築確認書の写しを求められることもあるので準備を。

④ 兄姉が同じ学校に通っている場合

「兄姉と同じ学校に通わせたい」という理由は、通学面や行事対応の観点からも理解されやすいです。

テンプレート:

現在、姉(兄)が〇〇小学校に在学しており、

登下校を一緒に行うことで安全面・家庭内のサポート面でも安心できる環境が整います。

兄妹で同じ学校に通うことを希望し、学区外通学を申請いたします。

ポイント:

-

「行事の参加」「送り迎えの負担軽減」などを理由に加えるとより具体的。

-

兄姉の学年(例:〇年生)を書いておくのも丁寧です。

⑤ 医療・発達支援など特別な事情がある場合

定期通院や発達支援センターとの連携など、医療的理由がある場合は、

「通院先」「頻度」「学校との距離」などを具体的に伝えるとスムーズです。

テンプレート:

定期的に〇〇医療センターへの通院があり、

通院と学業を両立させるためには、〇〇小学校が最も通いやすい環境にあります。

子どもの心身の安定を第一に考え、学区外通学を希望いたします。

ポイント:

-

通院頻度(例:週1回/月2回など)を添えると現実的。

-

診断書・通院証明書を添付できると、審査がスムーズです。

⑥ 通学距離・安全面を考慮する場合

指定校までの道のりが長い・危険な道路を横断する・交通量が多いなど、

子どもの安全に関わる理由も大切に扱われます。

テンプレート:

自宅から指定校までは交通量の多い道路を横断する必要があり、

登下校の安全面に不安を感じております。

近隣の〇〇小学校は徒歩圏内で、交通量も少なく安全な通学が可能です。

子どもの安全を第一に、学区外通学を希望いたします。

ポイント:

-

「〇分」「〇km」など具体的な距離を示すと◎

-

保護者の付き添いが難しい場合は、その事情も添えると説得力が増します。

⑦ その他の理由(特殊ケース)

たとえば「いじめ・不登校」「家庭の事情で一時的な別居」など、

個別事情がある場合は、感情的にならず簡潔かつ客観的に書きましょう。

担当者に相談のうえ、書面内容を確認してもらうのが安心です。

テンプレート:

現在、子どもの心身面の配慮が必要な状況にあり、

落ち着いて登校できる環境を整えるため、〇〇小学校への通学を希望いたします。

関係各所と連携を取りながら支援を進めていきたいと考えております。

ポイント:

-

状況を具体的に書きすぎる必要はありません。

-

医師・スクールカウンセラーなどの助言を添えると通りやすくなります。

✅ さらに詳しく。具体的なパターンに合わせてたくさんの例文を知りたい人はコチラ。

→ 学区外通学理由書の書き方と通りやすいコツや例文を網羅した完全版

🗂 まとめ|「家庭の事情」を“伝わる言葉”にするには

教育委員会が見るのは、「なぜこの家庭にとって必要なのか」という一点。

そのため、感情よりも生活の現実と安全性を軸にまとめましょう。

✅ 書き出しは「私たちは〜」「現在〜」のように事実ベースで

✅ 理由は「安全」「生活リズム」「健康」など、客観的な言葉で

✅ 結びは「ご理解・ご配慮いただけますと幸いです」で丁寧に

.

都市部と地方で違う“通りやすい理由”の傾向

学区外通学の申請は「どんな地域に住んでいるか」によっても、

重視されるポイントや通りやすい理由が少しずつ違います。

ここでは、都市部と地方それぞれでよくある傾向を見ていきましょう。

都市部の場合|「通学距離」より「生活リズム」「学童」「安全面」

都市部では学校が密集している一方で、交通量も多く、

共働き世帯やシングル家庭など、送迎に関する事情が複雑になりがちです。

そのため、“生活リズム”と“安全確保”が特に重視される傾向にあります。

都市部で通りやすい理由の例

-

共働きで、朝夕の送迎を勤務先経由で行う必要がある

-

学童保育の受け入れ状況によって、近隣の別校を希望する

-

交通量の多い幹線道路を避け、安全なルートを選びたい

-

兄姉が既に別校へ通っているため、送迎ルートを統一したい

都市部では、家庭の事情が細かく分かれている分、

“なぜ指定校では難しいのか”を明確に示すと通りやすくなります。

たとえば「勤務先から〇分以内」「登校ルートに信号が多い」など、

客観的な事実を添えることが大切です。

地方の場合|「距離・交通手段・祖父母サポート」がカギ

一方で地方では、学校が遠い・バスが少ない・坂道が多いなど、

通学そのものの負担が大きい地域も少なくありません。

そのため、通学距離や交通手段の安全性が判断の中心になります。

また、祖父母と同居・近居する家庭も多く、

「祖父母宅から通わせたい」という申請理由が通りやすい傾向にあります。

地方で通りやすい理由の例

-

自宅から指定校まで徒歩30分以上かかる

-

冬季は積雪が多く、安全に通学できるルートが限られる

-

祖父母が近くに住んでおり、登下校の見守りが可能

-

公共交通機関の本数が少なく、別の学校の方が通いやすい

地方の場合、「距離」や「天候」による安全面の不安が具体的に伝わると効果的。

文章に「徒歩〇分」「冬季は積雪〇cm」など、数字を入れると説得力が増します。

どちらにも共通する“伝え方のコツ”

-

「家庭の都合」ではなく「子どものため」と書く

→ 「仕事が忙しいから」ではなく「子どもの安全のため」に言い換える。 -

現実的な困りごとを事実として伝える

→ 「毎朝〇時に家を出る必要がある」「信号が多く危険」など具体的に。 -

ポジティブな締め方をする

→ 「子どもが安心して通える環境を整えたい」と前向きに締めることで印象が良くなる。

学区外通学の判断基準は、「家庭の願い」よりも「子どもの生活の安定」。

都市部では“安全とリズム”、地方では“距離とサポート”が鍵を握ります。

つまり、「家庭の事情」ではなく「子どもの幸せ」を中心に書くことが、

どの地域でも共通する“通りやすい理由”の基本です。

.

地域別に見る学区外通学の傾向

学区外通学の審査基準や申請ルールは、全国で共通している部分もありますが、

実際には地域ごとの教育委員会の方針や文化の違いによって、

通りやすい理由や重視されるポイントに傾向があります。

ここでは、北陸・関東・関西・中部の4つのエリアに分けて、

それぞれの特徴を紹介します。

北陸エリア(富山・石川・福井など)

北陸では、積雪や通学距離などの気候・交通事情を考慮した理由が多く認められています。

特に冬季の安全面を重視する傾向があり、通学距離が長い場合は比較的柔軟に対応されることがあります。

傾向ポイント

-

「冬季の安全確保」「通学距離」「祖父母のサポート」がキーワード

-

兄姉同校や転居予定の理由も、比較的スムーズに認められやすい

-

教育委員会に直接相談すると、担当者が丁寧に対応してくれるケースが多い

アドバイス:

「積雪が多い地域では、冬の通学経路を具体的に説明すること」が大切。

“通学路の除雪状況”や“徒歩での所要時間”を添えると、説得力が上がります。

関東エリア(東京・神奈川・千葉・埼玉など)

関東エリアは自治体によって制度の幅が広く、

「隣接校選択制」などを導入している市区町村も多いのが特徴です。

そのため、共働きや学童の都合など生活スタイルに合わせた理由が比較的通りやすい傾向にあります。

傾向ポイント

-

「学童保育の利用」「共働き」「安全面(交通量)」がキーワード

-

都市部ほど「合理的な説明」が重視される(感情的な理由は通りにくい)

-

申請書に加え、勤務証明・学童利用証明などの提出を求められる自治体もある

アドバイス:

関東では、制度そのものが柔軟な分、書き方に一貫性と論理性が求められます。

「通学距離」「保育・勤務時間」「安全面」を数字や事実で示すことがポイントです。

関西エリア(大阪・兵庫・京都・滋賀など)

関西エリアでは、地域や市区による差が比較的大きく、

「家庭の実態」や「地域コミュニティ」を重視する傾向があります。

とくに祖父母宅や兄姉同校といった“家庭内の一貫性”がある理由は理解されやすいです。

傾向ポイント

-

「祖父母宅」「兄姉同校」「転居予定」がキーワード

-

「地元のつながり」「地域行事」などコミュニティを考慮する自治体も

-

直接面談や電話相談で柔軟に対応してもらえるケースも多い

アドバイス:

関西では、地域とのつながりを意識した表現が効果的です。

「祖父母が地域の行事に関わっている」「子どもも地域になじんでいる」など、

“生活の一体感”を伝えると良い印象を与えます。

中部エリア(愛知・岐阜・静岡・長野など)

中部エリアでは、教育委員会の審査がやや厳しめで、

明確な「転居予定」や「通院・安全」などの根拠が求められることが多いです。

ただし、転居証明や勤務証明を添付した場合は通りやすい傾向があります。

傾向ポイント

-

「転居予定」「勤務先」「通院理由」がキーワード

-

書類(契約書・証明書類)での裏付けが重視される

-

学区変更後の登校ルート・距離の説明を求められることも

アドバイス:

中部では、「言葉」より「証拠」が大事。

申請書だけでなく、添付資料の準備を意識するとスムーズに進みます。

プチまとめ|地域で違っても大切なのは「誠実さ」と「具体性」

どの地域でも共通して言えるのは、誠実に・具体的に事情を伝えること。

感情的な訴えではなく、日常の中でどんな困りごとがあるのかを丁寧に書くと、

読む側も「この家庭の事情なら理解できる」と感じやすくなります。

🌸大切なのは、「希望を通す」ことではなく、「子どもの生活を守る」こと。

その想いが伝われば、どの地域でも誠実に受け止めてもらえます。

✅ 理由が決まったら、次は「どう書けば伝わるか」が大切です。

→ 学区外通学理由書の書き方と通りやすいコツや例文を網羅した完全版

.

学区外通学の申請手続きと提出時の注意点

「理由書が書けたけど、どこに出せばいいの?」「いつまでに提出すればいいの?」

という不安の声はとても多いです。

学区外通学の申請は、自治体によって手順が少しずつ異なりますが、

基本的な流れは全国でほぼ共通しています。

ここでは、実際の申請ステップと、よくあるつまずきポイントをまとめました。

申請の流れ(一般的な手順)

-

教育委員会または市区町村の窓口で申請書を入手

→ 「指定校変更願」や「区域外就学申請書」という名称の場合もあります。

→ ホームページからダウンロードできる自治体も多いです。 -

理由書を作成し、必要書類をそろえる

→ 勤務証明書、住民票、通院証明など、理由に応じた添付資料を準備。 -

学校または教育委員会へ提出

→ 通常は「現在通っている(または入学予定の)学校経由」で提出する場合が多いです。

→ 一部の市区では直接教育委員会へ郵送するケースも。 -

審査・確認期間(おおむね1〜3週間)

→ 必要に応じて、電話や面談で追加説明を求められることもあります。 -

結果通知(許可または不許可)

→ 書面または電話で連絡があり、許可の場合は「就学指定通知書」が発行されます。

申請に必要な主な書類

| 理由の種類 | 添付書類の例 |

|---|---|

| 共働き・送迎 | 勤務証明書、勤務先住所地図 祖父母住所 |

| 祖父母宅 | 祖父母の住所を示す住民票 生活実態の説明 |

| 転居予定 | 契約書、建築確認書 転居予定地の住所 |

| 医療・発達支援 | 診断書、通院証明書 支援計画書 |

| 安全面 | 通学ルートの地図 危険箇所の説明 |

書類は「感情」ではなく「証拠」。

ひとつ添付するだけで、申請の説得力が大きく変わります。

「祖父母宅で生活している」場合は、実際の通学ルート地図を添えるのもおすすめです。

提出時期と期限の目安

-

新入学前の場合

前年の 11月〜翌年1月頃 に受付が始まる自治体が多い -

転居や転校の場合

随時受付(ただし審査に2〜3週間かかる) -

年度途中の変更

学期区切り(4月・9月)で対応されるケースが多い

「気づいたときには締め切りが過ぎていた」というケースもあるため、

早めの準備が鉄則です。

よくある失敗・不許可になるケース

| よくあるミス | 内容 |

|---|---|

| 理由が抽象的 | 「共働きのため」 「事情がある」 など、具体性が足りない |

| 添付書類不足 | 勤務証明や通院証明を 出していない |

| 通学距離が極端に長い | 子どもの負担が大きすぎる 場合は安全面で却下される |

| 住民票が 転居予定地に移っていない |

形式上の住所が異なると 通りにくい |

| 提出期限を過ぎた | 原則として期限後の受付は不可 (例外対応が難しい) |

不許可になった場合も、理由を明確に教えてもらえます。

その上で「条件が整えば再申請できる」ことも多いので、

一度で諦めず、担当者に丁寧に相談しましょう。

再申請・変更申請のポイント

一度不許可になっても、事情が変われば再申請可能です。

たとえば以下のようなケースです。

-

転居時期が確定した

-

祖父母宅での生活が継続して定着した

-

通院頻度が増えた・医師の勧めがあった

-

保護者の勤務形態が変わった(シフト・勤務地変更など)

その際は、前回の申請内容を踏まえ、

「以前との違い」「今回の改善点」を明確に書くことが重要です。

🗂 まとめ|手続きは「早め・正確・丁寧」が成功のカギ

学区外通学の申請は、書き方だけでなく「提出のタイミング」と「添付書類の精度」で結果が変わります。

多くの自治体では、担当者もできる限り家庭の事情に寄り添ってくれます。

だからこそ、焦らず、丁寧に準備することが何より大切です。

🌿 早めに相談し、根拠をそろえ、誠実に伝える。

この3つを意識すれば、どんな地域でもしっかり受け止めてもらえるはずです。

.

まとめ|大切なのは「希望を通す」より「子どもの安心を守る」こと

学区外通学の理由書を書くとき、つい「どうすれば通るか」に意識が向きがちですが、

本当に大切なのは、子どもが安心して毎日を過ごせる環境を整えることです。

教育委員会が見ているのは、“家庭の願い”ではなく“子どもの生活の安定”。

その視点を理解したうえで、以下の3つを意識すれば、

どんな地域でも誠実に受け止めてもらえるはずです。

🌿 学区外通学の理由書で大切な3つのこと

-

感情ではなく、事実で書く

→ 「共働きだから」ではなく「勤務時間の都合で登下校を見守れないため」など具体的に。 -

家庭の事情より、子どもの安心を中心に書く

→ 「家庭の都合」より「子どもの生活リズム」「安全面」を前面に。 -

添付書類・期限・提出先を正確にそろえる

→ 書類は信頼の証。早めの準備が結果を左右します。

🕊 書き終えたら、もう一度チェック

✅ 理由は具体的か?

✅ 添付書類はそろっているか?

✅ 丁寧な言葉づかいになっているか?

✅ 提出期限を過ぎていないか?

小さなひと手間が、子どもの毎日を守る大きな一歩になります。

無理に背伸びせず、家庭の現実をそのまま丁寧に伝えることが、

いちばん誠実で、いちばん伝わる理由書の書き方です。

🔗 関連記事

✅ 理由が決まったら、次は「どう書けば伝わるか」が大切です。

→ 学区外通学理由書の書き方と通りやすいコツや例文を網羅した完全版

学区外通学の理由書は、ただの書類ではなく、

「子どもの毎日をどう守りたいか」を言葉にする機会でもあります。

家庭の事情は一つひとつ違っても、そこに込める想いはきっと同じ。

読んでくれる人に誠実に伝わるよう、ゆっくり、丁寧に書いてみてくださいね。

※ここで紹介した内容は、実際の手続きをスムーズに進めるための一般的な例です。

自治体によって申請条件が異なりますので、詳細は各教育委員会にご相談くださいね。