「最終出社日にお菓子、配らなくていい?」と悩んでいるあなたへ

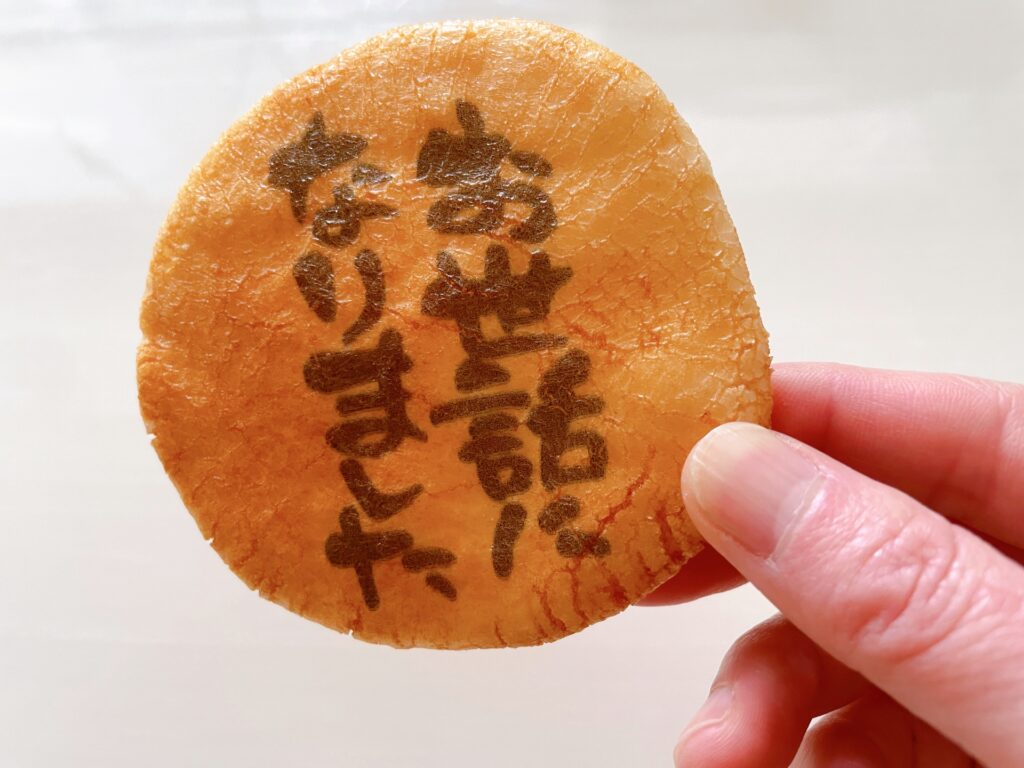

最終出社日といえば、ちょっとしたお菓子を配って「お世話になりました」と頭を下げる――。

そんな風習があるのはわかっているけれど、どうしても気が進まない。

実は最近、「最終日にお菓子を配らなかった」という人が少しずつ増えてきているのをご存知ですか?

✔たとえば、転職でお金に余裕がない。

✔職場の人間関係に疲れていて、感謝の気持ちが持てない。

✔そもそも、お菓子を配る理由がよくわからない…。

そんな理由で「配らない」という選択をした人たちは、どんなふうにその日を迎え、どんな気持ちで去っていったのでしょうか。

この記事では、「お菓子を配らなかった人たち」のリアルな声とともに、その背景や後悔しないための工夫、「それでも迷うときの折衷案」まで、やさしく掘り下げていきます。

形式にとらわれすぎず、あなたらしい最終出社日を過ごすヒントになりますように。

.

なぜ“お菓子を配らない”という選択が増えたのか

「お世話になりました」の代わりに、小さな個包装のお菓子を配って回る――。

日本の職場では、ごく普通に行われてきた最終出社日の光景です。

でもここ数年、あえて“配らない”という選択をする人も増えてきました。

その背景には、時代の変化と、働く人たちの気持ちの変化があるようです。

経済的な余裕がない|転職や退職直後は何かと出費が多い

退職や転職のタイミングは、何かとお金のかかる時期。

転職先がすぐに決まっていなかったり、しばらく休む予定があったりする場合は、数千円でも出費は抑えたいというのが本音です。

実際、「焼き菓子を20人分買ったら3,000円以上かかってしまって、正直きつかった」という声も。

もちろん気持ちの問題ではあるけれど、感謝のために自分が無理をするのは、どこか違う気がする…そう感じる人も少なくありません。

感謝よりも“早く忘れたい”気持ちが勝ることも

すべての退職がハッピーなわけではありません。

人間関係のストレスや、心身の不調が理由で仕事を辞める人にとっては、最終出社日は「ようやく終わる日」。

そんな中で、わざわざ笑顔でお菓子を配って歩く気持ちになれない…というケースもあります。

「とにかく無事に終えたい」

「職場の人とできるだけ関わりたくない」

そんな思いが強いとき、形式だけのお菓子配りは、逆につらく感じてしまうのです。

職場の関係性が変化した|“お菓子文化”が薄れてきた

リモートワークの浸透やフリーアドレスの普及など、働き方の変化とともに、職場の人間関係も変わってきました。

同じ会社にいても、ほとんど顔を合わせたことのない人が多い。

部署ごとに空気も違っていて、「全員に配るべき?」と迷うこともあるでしょう。

こうした背景もあり、「お菓子を配る習慣自体が、すでに時代に合っていないのでは?」と考える人もいます。

コロナ禍をきっかけに、“気遣いの形”が変わった

数年前まで当たり前だった「休憩室にお菓子を置いておく」という行為も、コロナ禍を境に変化しました。

衛生面への配慮や、対面での挨拶を控える流れの中で、「何も配らず、そっと去る」というスタイルが少しずつ浸透し始めたのです。

形式ではなく、言葉で感謝を伝えることに重きを置く人も増え、「配らなきゃマナー違反」と考える空気も以前より薄れてきたのかもしれません。

.

お菓子、配らなかった人たちの本音|罪悪感より“正直さ”を選んだ理由

最終出社日にお菓子を配らなかった。

その選択に、最初は少し戸惑いや罪悪感を覚えた人もいるかもしれません。

けれど、実際にそうした選択をした人たちの声を聞くと、「それでよかった」と感じている人も多いようです。

ここでは、そんな“配らなかった人”たちのリアルな本音を集めました。

「しれっと辞めたけど、誰も気にしてなかった」

退職当日、何も配らず静かに荷物をまとめて帰りました。

気まずくなるかな?と思っていたけれど、意外と何も言われませんでした。

本当に仲の良い人には個別に連絡をしたので、それで十分だった気がします。

“みんなが自分をどう見ているか”を気にしすぎてしまうのは、真面目な人ほど陥りやすい悩み。

でも実際は、他の人も自分のことで忙しく、意外と何も思っていない…ということも多いのかもしれません。

「感謝の言葉は、LINEで伝えた」

異動などで仲良くしてくれた人には、個別にLINEで「ありがとう」と送りました。

お菓子を渡すよりも、ちゃんと文章で気持ちを伝えられてよかったです。

手渡しのお菓子よりも、自分の言葉で感謝を伝えるほうが誠実だと感じる人もいます。

とくに人とじっくり関わりたいタイプの人にとっては、この方法がしっくりくるようです。

「むしろ“いらないよ”と言われたことも」

お菓子、用意しなくていいよ〜って、先輩に言われてホッとしました。

ああ、そんなに気にしなくてもいいんだって肩の力が抜けました。

相手によっては、“形式的なお菓子”をもらうこと自体に気を使ってしまう場合も。

職場の空気感や人間関係によって、「配らなくていい」と自然に感じられる状況もあるんですね。

「正直、職場の人が嫌いだったから」

本当は、お菓子なんて配る気になれなかったんです。

パワハラとか陰口とか、ずっと我慢していたので、最後に感謝なんて…って。

それでも何かしなきゃと思って、無難な“置き菓子”だけはしましたが、今思えば無理しなくてよかったかも。

人間関係に悩みがあった場合、「感謝を形にする」ことが精神的にしんどいというのは当然です。

最後まで無理をするより、「何もしない」という選択が、自分を守る手段になることもあります。

「あとから罪悪感に襲われたけど、やっぱり正解だった」

退職のとき、何も用意しなかったのをちょっとだけ後悔しました。

でも、あのときの私には無理だった。

無理やり笑顔で挨拶するより、そっと去るほうが自分には合っていたと思います。

配らなかったことを“後悔したようで、していない”という声も。

これは、配るか配らないかの問題ではなく、「自分の気持ちに正直でいられたか」が大切ということかもしれません。

.

“お菓子を配らない”選択をするときに気をつけたいこと

お菓子を配らない選択をするときに、まったく気にしなくていいかというと、やっぱり多少の気まずさは感じる人が多いもの。

だからこそ、「後味の悪さ」を残さないよう、ちょっとした工夫をしておくと、自分自身の気持ちもラクになります。

ここでは、あえて“配らない”選択をしたい人に向けて、気をつけたいポイントや、自分らしく去るためのヒントをご紹介します。

感謝の伝え方は「ゼロ」でなくていい

「お菓子を配らない=感謝しない」ではありません。

たとえ配らなくても、ひと言「お世話になりました」と声をかけたり、メモやメールで感謝を伝えたりするだけで、気持ちは十分に伝わります。

「お菓子は用意しなかったけど、直属の上司には丁寧に挨拶した」

「同期にだけLINEで“ありがとう”と伝えた」

このように、感謝の伝え方は“モノ”だけじゃない。

自分ができる範囲で、自分らしい形で伝えれば、それでじゅうぶんです。

無理に取り繕わないことも「誠実さ」のひとつ

気乗りしないのに形だけ配るより、「あえて配らない」というのもひとつの誠実な選択。

中途半端に気を遣うことで自分が疲れてしまうなら、それは本末転倒です。

「しんどかったけど、無理して焼き菓子を用意した」

「お世話になった人が思い浮かばなくて、配る相手に迷ってしまった」

そういった迷いがあるなら、思いきって「今回は配らない」という判断をしても大丈夫。

最終出社日だからといって、他人のためだけに過ごす必要はありません。

気になるなら「個別メッセージ」だけでもOK

もし、どうしても何か気持ちを伝えたいときは、仲の良かった人にだけ“個別にメッセージ”を送るという手段もあります。

-

ありがとうを伝えたい数人にだけLINEやチャットで感謝を伝える

-

小さなメモをロッカーや机に残しておく

-

メールで感謝と退職の報告をシンプルに伝える

お菓子がなくても、あなたの言葉が相手の心に残ることも。

形式よりも、気持ちのこもったやり取りが何よりも大切です。

「後ろ指さされるかも?」の不安に負けない

「常識がないと思われるかも」

「職場で陰口言われないかな」

――そんな不安を感じることもありますよね。

でも、それを恐れて無理をするより、「自分が気持ちよく退職できるかどうか」を軸に考えることが大切です。

職場によっては、誰かが「配らなかった」ことすら気づかないこともあります。

もし誰かが何かを言っていたとしても、それはもう去るあなたにとって、大切なことではないはずです。

.

どうしても迷うときの“中間案”とは

お菓子を配るべきか、配らないか。

白黒はっきり決められたらラクだけど、「やっぱり何かしないと気まずいかも…」と迷う人も多いはず。

そんなときは、“どちらでもない”中間案を選ぶのもアリ。

気を使いすぎず、でも自分らしさを大切にできる「ちょうどいい選択肢」をご紹介します。

小袋お菓子を休憩室にそっと置いておく

よくあるのが、「○○さん、ありがとうございました!」と書かれたメモと一緒に、小袋のお菓子やコーヒーギフトをテーブルに置いておくスタイル。

配って回る手間もなく、かといって何もしないわけでもない。

誰にどう渡すか悩むくらいなら、こうして「ご自由にどうぞ」にしてしまうのも一つの手です。

メモと一緒に個包装のクッキーを少しだけ置きました。

ちゃんと渡すより気がラクだったし、それでもちゃんと気持ちは伝わった気がします。

仲の良い人だけに、こっそり渡す

「全員に配るのは抵抗があるけど、本当にお世話になった人には何かしたい」

そんなときは、親しかった数人にだけ、こっそりお礼の気持ちを伝えるのもおすすめ。

-

コンビニで買ったちょっとしたお菓子とメモを一緒に

-

一緒にランチに行って、そこで感謝を伝える

-

メールに添えて「また連絡しますね」のひと言

無理に全体へ向けなくても、自分が「この人には伝えたい」と思った人だけに丁寧に接することが、いちばん自然で誠実な形かもしれません。

配らないことを“宣言”しなくてもいい

「今回はお菓子、配りません」とわざわざ宣言する必要はありません。

言わなければならないルールもないし、言ったところで角が立つこともあります。

何も言わず、自然にその日を過ごして去る。

それだけでも、ちゃんと自分のスタンスを示せることもあります。

SNSや社内チャットで感謝を伝える

業務で使っていたチャットツールやメールで、「みなさんありがとうございました」とひと言伝えるだけでも、気持ちは伝わります。

とくに、社内全体に向けて一斉送信できる環境がある場合は、お菓子よりも言葉のほうが印象に残るかもしれません。

社内チャットで「短い間でしたがありがとうございました」と送ったら、意外とみんな返信してくれてうれしかった。

お菓子じゃなくても、ちゃんと気持ちって伝わるんだなって思いました。

.

結論|“配らない勇気”も、その人の丁寧な選択

「配らなかったら非常識かな?」

「何もせずに去るのは、やっぱり寂しい気がする」

そんな迷いを抱えたまま最終出社日を迎えるのは、ちょっとつらいものです。

でも、配らなかったことが“手抜き”になるとは限りません。

むしろ、それはあなたなりに考えた結果の「丁寧な選択」だったのかもしれません。

“感謝の気持ち”の形は、人それぞれでいい

感謝は、お菓子でなくても、言葉でも態度でも、十分に伝わるもの。

たとえば心からの「ありがとうございました」という一言、

あるいは、静かに席を立つその背中に、あなたの誠実さが表れていることもあります。

形式を守ることよりも、自分の気持ちに正直でいること。

それが一番、後悔のない送り出し方につながるのではないでしょうか。

“何を配ったか”より、“どう去ったか”が大事

お菓子を配ったかどうかよりも、

最後の日を、自分らしく、納得して迎えられたかどうかのほうがずっと大切です。

-

感謝を伝えたい人にはちゃんと伝えた

-

無理に取り繕うのではなく、自分の心に従った

-

誰にも合わせず、静かにその日を終えられた

そんなふうに「配らない」という選択をしても、自分の中で納得できていれば、それで十分。

最終出社日は、誰のためでもなく“自分のための日”

最終出社日は、まわりへの配慮ももちろん大切だけれど、いちばん優先したいのは「自分自身の区切り」です。

これまでの自分をねぎらい、これからの自分を整える日。

そう考えれば、お菓子の有無にとらわれすぎなくてもよくなります。

どんな形であれ、自分らしく気持ちよく“その日”を迎えられますように。

.

まとめ|配らない選択も「やさしいお別れ」のかたち

お菓子を配らない最終出社日――

それは、何もしない冷たい人ではなく、「自分の気持ちに正直な人」のひとつのかたち。

お菓子を配るのも自由、配らないのも自由。

大切なのは、形ではなく“気持ちのあり方”です。

無理せず、自分にとって納得のいく選択を。

そうすることで、「あのときこうしてよかった」と思えるお別れになるはずです。

🌿関連記事はこちら

🌿会社を去って次の異動先の職場でも、お菓子を配るべき?と悩むこともありますよね。そんな時の記事も書きました。

→異動先にお菓子いらないってアリ?配らなかった人たちの本音と後悔しない選び方

🌿人間関係につかれて会社を辞めた私。その後どうなった?すっきりした?後悔した?不安に襲われなかった?私のリアルな心の変化を綴っています。コチラをお読みください。

→人間関係がしんどいと感じた時に読む話。いい人をやめたら心がラクになった私の記録